出向は、雇用中の社員が、現在の雇用契約を維持したまま、他の企業で業務に従事することを指します。出向では、雇用契約自体は継続しますが、就労する場所が変わるのが特徴です。

出向命令の対象となると、社員を雇用している会社(出向元)と、実際に指揮監督を受ける会社(出向先)が別になるので、業務中に起こった問題について、出向元と出向先のどちらが責任を負うかが問題となります。特に争いを生みやすいのが、出向中の社員がセクハラの加害者または被害者となったとき、使用者責任を出向元と出向先のいずれが負うのかという点です。

出向に伴うセクハラのトラブルでは、出向先での人間関係が一時的なものであるために、軽率な行動が起きやすい側面があります。そして、被害者からすれば、どの会社に責任を追及すべきか、非常に悩ましい問題となります。

今回は、出向とセクハラに関する責任問題について、弁護士が詳しく解説します。

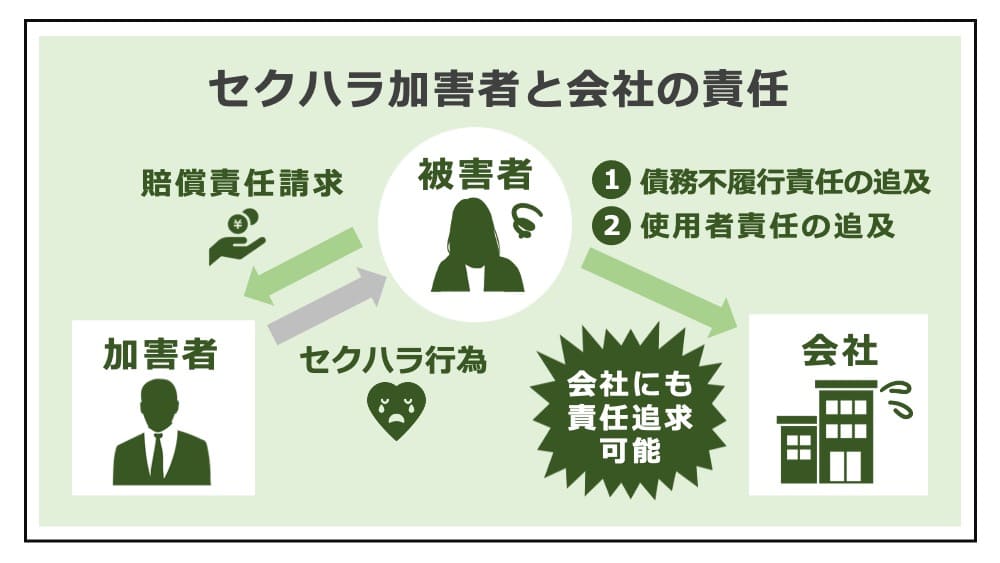

- セクハラの被害者は、直接の加害者だけでなく会社にも責任追及できる

- セクハラを防止しなかった会社に使用者責任と安全配慮義務違反がある

- 職場環境に配慮すべき「出向先」の責任が大きいが、出向元にも責任がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

セクハラについての会社側の責任とは

セクハラの責任は、第一次的には直接セクハラを行った加害者本人が負うものです。しかし、それだけでなく、加害者を雇用していた会社にも、セクハラに関する責任を追及できます。雇用している社員がセクハラ加害者となった場合、会社には、ハラスメントを未然に防ぐための対策を十分に講じなかった責任があるからです。

会社が負うセクハラの責任には、大きく分けて「不法行為の使用者責任」と「安全配慮義務違反の責任」があります。

不法行為の使用者責任

不法行為の使用者責任とは、雇用している社員が、事業の執行について不法行為を行い、第三者に損害を与えたとき、使用者である会社も損害賠償責任を負うというものです。

不法行為の使用者責任について、民法715条に定められています。

民法715条1項(抜粋)

1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

セクハラも不法行為の一種なので、社員がセクハラ加害者となったとき、その予防策を講じていなかった会社も使用者責任を負うこととなります。したがって、被害者は会社に対し、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求することができます。ちなみに、会社が十分な監督義務を果たしていた場合は免責が認められることもありますが、この免責が適用されるケースは非常に限定されており、現実的には責任を免れるのは難しいといえます。

なお、使用者責任は必ずしも雇用関係が存在するケースに限定されるわけではありません。労働者を指揮監督し、セクハラを予防すべき立場にあった会社は、同様の責任を負います。

安全配慮義務違反の責任

会社は、労働契約に基づき、社員の健康と安全に配慮すべき義務(安全配慮義務)、職場環境を健全に保つ責任(職場環境配慮義務)を負います。セクハラが横行する職場で働かせたり、加害者に注意指導や教育をせずに放置したりすることは、安全に働ける環境を提供しているとは言い難く、安全配慮義務違反の責任を負うこととなります。

男女雇用機会均等法11条は、事業主がセクハラ防止のための雇用管理上必要な配慮を行う義務があると定めています。

男女雇用機会均等法11条1項(抜粋)

1. 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

これらの義務を怠った結果、セクハラが発生した場合、安全配慮義務違反として、会社に対して慰謝料を含む損害賠償を請求できます。

セクハラの責任は出向先・出向元のどちらが負うのか

次に、セクハラの責任を、加害者本人に加えて、どの法人が負うのかが問題となります。

「出向」という特殊な法律関係の中では、「出向元」と「出向先」のどちらが責任を負うのか、判断が難しいケースがあります。セクハラ被害者は、直接の加害者だけでなく、会社にも使用者責任、安全配慮義務違反の責任を追及できると解説しましたが、被害者と加害者が同じ会社に所属していればよいですが、「出向」が絡むと、どの会社が「使用者」として責任を負うかが問題となります。

出向とは、出向元企業との雇用関係を維持したまま、他の企業(出向先)と新たに雇用契約を締結し、その出向先で就労する形態です。日本では、長期雇用の維持や技術・経営指導、人材の流動化など、様々な目的で出向が行われています。

以下では、出向時のセクハラについて、責任の所在の考え方を解説します。

出向先に責任追及すべきケース

実質的な指揮命令権が出向先にある場合、出向先が責任を負うこととなります。

不法行為の使用者責任を追及するには、「使用・被用関係」が成立している必要がありますが、この関係は、単に形式的な雇用契約を締結しているかではなく、実質的に指揮命令を行っているかどうかで判断されます。というのも、責任を負う前提として、会社が労働者に対し、セクハラ防止の教育や注意指導、研修などを実施する立場になければならないからです。そもそも業務命令権限がなければ、セクハラを防止することはできません。

そのため、出向先でセクハラ被害に遭ったとき、加害者が出向先の社員であれば、出向先の企業に対して不法行為の使用者責任や安全配慮義務違反の責任を追及することができます。

出向元に責任追及すべきケース

出向元企業は、形式的には出向社員との雇用契約を維持しているものの、実際の就労における指揮監督は出向先が担うことが一般的です。そのため、通常は、出向元にセクハラの責任を問うことは難しい場合が多いです。

出向中の社員がセクハラ加害者だとしても、その使用者としての責任は出向元ではなく出向先に追及するのが基本です。安全配慮義務についても、職場環境を整える権限を有する出向先こそ、予防策を実施することができ、その責任を負うべきです。

しかし、例外として、被害者が出向元にセクハラについて相談し、出向終了や異動などの措置を求めたにもかかわらず具体的な対策が講じられていなかったとき、出向元にも責任が生じる可能性があります。セクハラを止める努力をせず、加害者への教育や指導を怠っていたなどの事情があれば、出向元に対しても、使用者責任や安全配慮義務違反を問うことができます。

セクハラ加害者への処分は出向元・出向先のどちらが行うか

次に、セクハラ加害者に処分を下す権限について解説します。

セクハラが発生した場合、加害者に対する処分をどちらの会社が行うべきかは、出向元と出向先の関係によって異なります。

セクハラ被害者として、加害者に慰謝料を求めるだけでなく、「処分してほしい」という強い思いを抱くのは当然です。被害者自身が精神的苦痛で出社できない一方、加害者が制裁なく働き続けている状況では、納得いかない気持ちもよく理解できます。

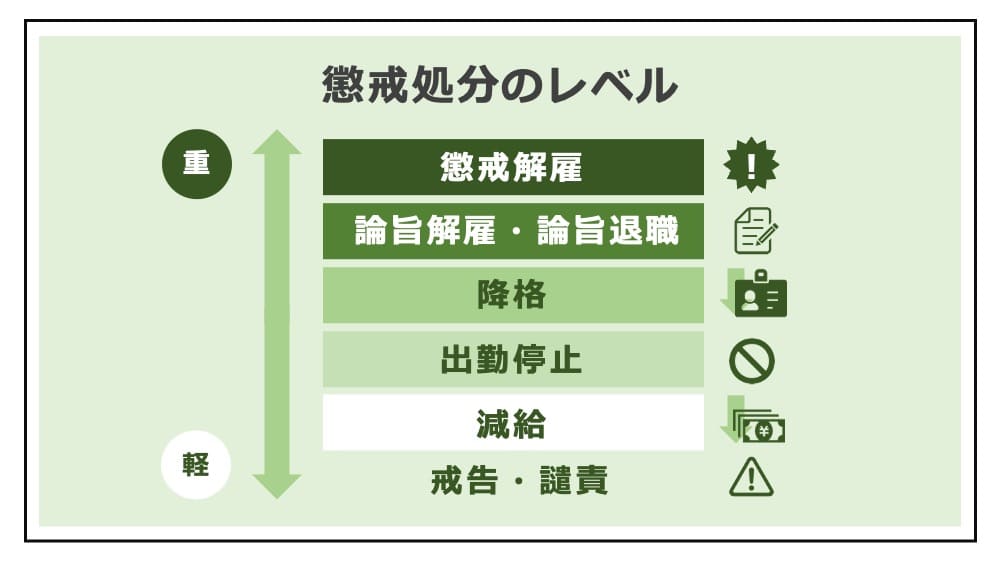

セクハラ加害者は、損害賠償請求に応じるだけでなく、社内の制裁として懲戒処分や解雇を受けることもあり、被害者側としては、会社に対し積極的に制裁を求めることができます。

懲戒処分は出向先が行う

懲戒処分とは、社員が企業秩序に違反する重大な行為をした際に、会社が下す制裁です。就業規則で懲戒処分の要件・内容が定められており、軽い順に、譴責・戒告、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇といった種類があります。

出向先企業は、出向した社員の就労を監督する立場にあり、不適切な行為があれば注意指導や是正を行う権限を持っています。そのため、懲戒処分のうち、在職し続けることを前提とした処分(懲戒解雇や諭旨解雇以外)は、出向先に権限があります。出向した社員も、就労を前提とする取り決めについては出向先の就業規則に従う必要があるのです。

解雇は出向元が行う

これに対して、解雇をする権限は、出向元に残されています。

出向は、出向元との雇用契約を維持しつつ、出向先で業務を行うものです。そのため、その労働者を雇用関係から排除するかどうかは、元々の雇用先(出向元)の判断によるべきです。たとえセクハラが発生したのが出向先でのことでも、労働者としての地位を根本的に剥奪する解雇については出向元が判断します。

このことは、懲戒解雇、普通解雇など、解雇の種類を問いません。解雇は、会社が社員との労働契約を終了させ、一方的に退職させる措置であり、労働者との間で労働契約を締結している出向元企業が行うべきものとされています。

「不当解雇とは?」の解説

まとめ

今回は、出向中の社員がセクハラの被害者または加害者となったときの、出向元、出向先の責任分担や、セクハラ被害者が取るべき適切な対応について解説しました。

女性の社会進出が進み、企業に求められるセクハラ対応の責任は一層重くなっています。出向先の労務管理が不十分であったり、職場環境が整備されていなかったりした結果、セクハラ被害に遭った場合、「出向」の法律関係が複雑であるがゆえ、責任追及するには法律知識が不可欠です。

被害者側としては、正しい責任追及先を理解し、適切な手続きを通じて被害回復を図る必要があります。出向中にセクハラ被害を受けたり、出向してきた社員からセクハラをされたりしたときは、弁護士に相談し、状況に応じたアドバイスを得るのが有効です。

- セクハラの被害者は、直接の加害者だけでなく会社にも責任追及できる

- セクハラを防止しなかった会社に使用者責任と安全配慮義務違反がある

- 職場環境に配慮すべき「出向先」の責任が大きいが、出向元にも責任がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

セクハラやパワハラは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、職場全体の環境を悪化させます。適切に対処することは、被害回復はもちろん、再発防止のためにも不可欠です。

セクハラ・パワハラの被害を受けたら、具体的な対処法を確認してください。