出向は、雇用中の社員が、その雇用契約を維持したまま他の企業での業務に従事することをいいます。出向では、雇用契約はなくなりませんが、就労する場所が変わります。

出向命令の対象となると、雇用されている会社(出向元)と指揮監督を受ける会社(出向先)が別になるので、業務中に起こったことについて出向元、出向先のどちらが責任を負うかが問題となります。よく問題になるのが、出向中の社員が、セクハラの加害者や被害者になったとき、使用者責任を出向元、出向先のいずれの会社が負うかという点です。

「出向とセクハラ」のトラブルは、出向にともなう人間関係がいずれ解消されることから、軽い気持ちで起こってしまいがちです。しかし、被害者側からすると、どの会社に責任追及すればよいのか、とても悩ましい問題となります。

今回は、出向とセクハラに関する責任問題について、労働問題にくわしい弁護士が解説します。

- セクハラ被害を受けたとき、直接の加害者だけでなく会社にも責任追及できる

- セクハラ被害を防止しなかった会社の責任は、使用者責任と安全配慮義務違反の責任

- セクハラの会社の責任は、職場環境に配慮すべき出向先が負うのが原則だが、出向元が負うこともある

セクハラについての会社側の責任とは

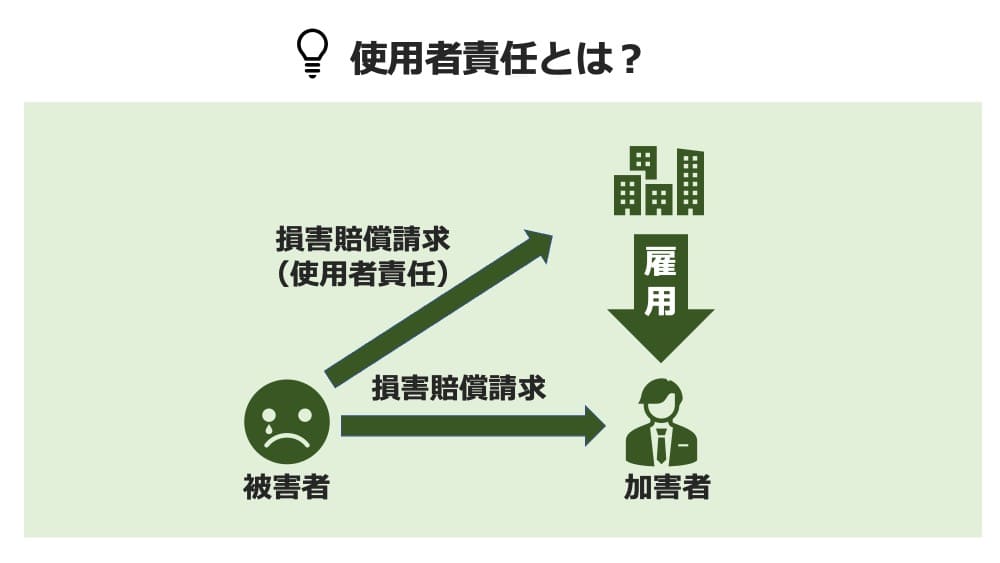

セクハラ行為の責任は、第一次的には直接のセクハラ加害者が負うのが当然ですが、加害者を雇用していた会社にも、セクハラについての責任を追及できます。

雇用している社員がセクハラの加害者となったとき、セクハラを未然に防止しなかったことが会社の責任になるからです。

セクハラについて会社が負う責任には、不法行為の使用者責任(民法715条)、安全配慮義務違反の責任の2つがあります。

不法行為の使用者責任

不法行為の使用者責任とは、雇用している社員が、事業の執行について不法行為を行い、第三者に損害を与えたとき、使用者も損害賠償責任を負うというものです。

不法行為の使用者責任について、民法の定めは次のとおりです。

民法715条(使用者等の責任)

1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

2. (略)

3. (略)

セクハラも不法行為の一種となることから、雇用している社員がセクハラ加害者となったとき、セクハラを未然に防げなかった会社も責任を負うこととなります。不法行為の使用者責任を負う会社に対して、慰謝料をはじめとした損害賠償請求をすることができます。

使用者責任は、かならずしも雇用関係が存在するケースだけではなく、労働者を指揮監督し、セクハラ行為を予防することができる状態にあった会社であれば、同じように責任を負います。

なお、不法行為の使用者責任について定める民法715条では、会社が十分な監督を尽くしていたときは責任を回避できるということになっていますが、この規定によって免責を受けることが容易ではありません。

安全配慮義務違反の責任

雇用契約では、会社は、労働者が健康で安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)と、職場を健全な環境に保つ義務(職場環境配慮義務)を負います。

セクハラが横行する職場で働かせたり、セクハラをする社員の注意指導・教育などの対策をせずに放置することは、安全に働ける環境を提供していたとは言いがたいです。そのため、セクハラ加害者を放置した会社は、安全配慮義務違反の責任を負うこととなります。

男女雇用機会均等法11条では、次のとおり、事業主がセクハラ防止のための雇用管理上必要な配慮を行う義務があると定めており、事業主は、労働者がセクハラ被害にあうことのないよう職場環境を整備しなければなりません。

男女雇用機会均等法11条

1. 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

男女雇用機会均等法(e-Gov法令検索)

2. 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3. (略)

4. (略)

5. (略)

安全配慮義務違反とは、雇用契約によって会社が負っている債務の不履行ということです。そのため、安全配慮義務違反の責任についても、慰謝料という金銭請求の問題となります。

セクハラの責任は、出向先・出向元のどちらが負うのか

次に、セクハラの責任を加害者とともに負うべき法人が、出向元、出向先のどちらなのかについて、弁護士が解説します。

セクハラ被害を受けたとき、直接の加害者への慰謝料請求だけでなく、会社の責任として、不法行為の使用者責任、安全配慮義務違反の責任を追及できると解説しました。

被害者、加害者が同じ会社に雇用されていれば、その会社に責任を問うことになりますが、出向という特別な法律関係のなかでは、出向元、出向先のいずれの法人が使用者としての責任を負うのかわかりづいらいことがあります。

出向とは、雇用された会社(出向元)との契約を維持したまま、他の会社(出向先)と雇用契約を結び、そこで就労するという方法です。長期雇用慣行のある日本で、その弊害を回避するため、技術指導、経営指導、人材の流動化といったさまざまな目的で行われます。

出向先が責任追及すべきケース

不法行為の使用者責任を追及するためには、「使用・被用」という雇用関係が必要となります。

ただし、責任の根拠となるこのような関係は、「形式的に雇用契約を締結しているかどうか」で決まるのではなく、「実質的に指揮命令を行っているかどうか」によって判断されます。

というのも、責任を負うためには、会社が労働者に対して、セクハラを行わないよう研修によって教育したり、実際にセクハラを行っていたら注意指導したりすることができなければならないからです。そのため、これらの行為を行うための業務命令権限を持っているかどうかが重要です。

そのため、出向先でセクハラ被害にあったとき、セクハラ加害者が出向先の社員であれば、出向先企業に対して、不法行為の使用者責任、安全配慮義務違反の責任を追及します。

出向元に責任追及すべきケース

出向元企業は、出向命令の対象となった社員との雇用契約を結んで入るものの、出向中の社員について就労中の指揮監督までは行っていないことが多いです。

そのため、出向中の社員がセクハラ加害者であるときには、その使用者としての責任は、出向元ではなく出向先に追及するのが原則です。安全配慮義務についても、職場環境を整えることのできる出向先企業こそが行える予防策ですから、出向先がその責任を負うことになります。

しかし、例外的に、出向元に対して使用者としての責任を追及すべきケースがあります。セクハラ被害者が、出向元に被害について相談し、出向の終了、異動などの具体的な対策を求めていたとき、出向元としてもセクハラ被害を止めるための努力をしなければなりません。

このとき、セクハラを止める努力をせず、セクハラ加害者に対して指導を行っていなかったなどの事情があるときは、出向元に責任追及することができます。

セクハラ加害者への処分は、出向元・出向先のどちらが行うか

次に、セクハラ加害者に処分を下す権限が、出向元、出向先のどちらにあるのかについて、弁護士が解説します。

セクハラ被害者となってしまったとき、許せない思いを慰謝料請求にぶつけたいという気持ちは当然ですが、一方で「加害者を処分してほしい」という恨みも大きいことでしょう。被害者の自分が、精神的苦痛で会社にいけないのに、セクハラ加害者がまったく制裁を受けていないのでは、納得いかない気持ちはよく理解できます。

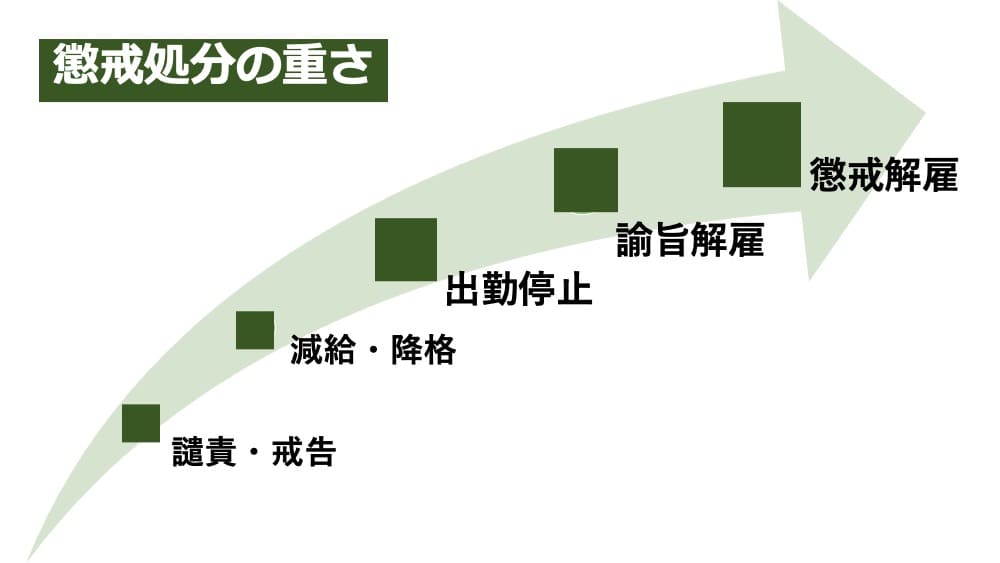

セクハラ加害者は、慰謝料をはじめとした損害賠償請求を受けるだけでなく、会社内での制裁として、懲戒処分・解雇などを受けることがあり、セクハラ被害者側としては積極的に会社に制裁を要求していくことができます。

懲戒処分は出向先が行う

懲戒処分とは、会社が、企業秩序違反の重大な問題行為をした社員に対して下す制裁のことです。就業規則で懲戒処分の要件・内容が定められており、軽い順に、けん責・戒告、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇といった種類があります。

懲戒処分のうち、処分を受けたあとも在職しつづけることを前提とする処分(懲戒解雇・諭旨解雇以外の処分)は、これを下す権限は出向先にあります。

出向先は、出向した社員の就労を監督し、不適切な行為があったら注意指導、是正する権限をもっているからです。

出向した社員は、就労を前提とする取り決めについては出向先の就業規則にしたがうこととなっています。そのため、就労中に起こったセクハラについては、出向先が監督し、是正することとなり、懲戒処分はその手段となります。

解雇は出向元が行う

これに対して、解雇をする権限は、出向元にあります。

出向は、出向元の会社との雇用契約を維持したまま就労先を変えるというものであるため、最終的にその労働者を追い出すかどうかは、元々雇用をしていた出向元が判断するものとされているからです。

このことは、懲戒解雇、普通解雇などの解雇の種類によらず、同様です。

解雇は、労働契約を終了し、会社を辞めてもらうことを意味するものであり、実際に労働者との間で労働契約を締結している出向元企業が行うべきものです。

まとめ

今回は、出向中の社員がセクハラの被害者や加害者となったときの、出向元、出向先の責任分担や、セクハラ被害者の適切な対応について弁護士が解説しました。

女性の社会進出が進み、セクハラの企業責任はますます重大です。労務管理が適切に行われていなかったり、職場環境が整っていなかったりする会社に出向し、セクハラ被害にあってしまったとき、出向の法律関係が複雑であるがゆえに、責任追及のためには法律知識が必要となります。

セクハラ被害者側では、正しい責任追及先を理解して、被害回復を図る必要があります。

当事務所のサポート

.png)

弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題を得意としており、さまざまなケースについての解決事例があります。

出向中にセクハラ被害を受けてしまったり、出向してきた社員にセクハラされてしまったりしたとき、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

セクハラ被害のよくある相談

- セクハラ被害を受けたとき、会社に責任追及できますか?

-

セクハラ被害の責任は、直接の加害者に対する慰謝料請求によるのが基本ですが、セクハラを未然に防止しなかった会社にも責任があります。会社の責任は、使用者責任もしくは安全配慮義務違反の責任であり、いずれも慰謝料請求の根拠となります。もっと詳しく知りたい方は「セクハラについての会社側の責任とは」をご覧ください。

- 出向中にセクハラ被害を受けたとき、会社の責任は出向先・出向元いずれが負いますか?

-

出向は、出向元との雇用契約を維持しながら、出向先とも雇用契約を結び、出向先で就労するという法律関係にあります。そのため、セクハラを防止する責任は、原則として就労場所を管理する出向先が負いますが、出向元でもセクハラを防止できたときにはその責任を負います。詳しくは「セクハラの責任は、出向先・出向元のどちらが負うのか」をご覧ください。