少年犯罪の被害に遭った被害者やその家族は、他の刑事事件にもまして不安を感じるでしょう。「加害者が未成年だと慰謝料を請求できないのでは?」と心配になったり、犯人が「少年」であることで手厚い保護を受け、「被害者側の権利が不当に害されている」と感じる人も多いです。

相談者

相談者高校生に肉体関係(性交渉)を強要された

相談者

相談者親が、少年の運転する自動車にはねられた

このような少年犯罪の被害に遭ったとき、相手が「少年」でも慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できます。また、示談によって解決を図るケースも少なくありません。確かに法制度上は少年の保護が整備されていますが、被害者側の権利をしっかり主張することは、少年による犯罪被害においても非常に重要なことです。

今回は、少年犯罪の被害者が取るべき権利保護の手続きと、示談や損害賠償請求のポイントについて弁護士が解説します。

- 少年事件(少年犯罪)は少年を保護する必要以上に、被害者も保護すべき

- 少年の特殊性を知り、示談や慰謝料請求のポイントを理解する

- 少年事件(少年犯罪)特有の手続きを知る弁護士のサポートを受ける

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

少年犯罪における被害者の権利

まず、少年事件(少年犯罪)における被害者の扱いについて、基本を解説します。

少年を被疑者とする刑事事件を、「少年事件(少年犯罪)」といいます。「少年」とは20歳未満の者のことですが、18歳以上の少年は、民法の成年年齢の引き上げなどに伴い、17歳未満の少年とは区別して扱われます。少年事件(少年犯罪)のルールは「少年法」に基づきます。

少年事件は保護優先主義

少年事件(少年犯罪)に適用される少年法の根底には、「保護優先主義」という特別な考え方があります。少年は未成熟であり、発展途上なので、更生の機会を与えることでやり直しできる可能性が高いと考え、犯罪に対しても刑罰より更生や教育の措置を優先するという考え方です。

この保護優先主義の考え方から、少年事件(少年犯罪)には次の特徴があります。

- 本人の更生が重視される。

- 少年のプライバシーが保護される。

- 少年院や家庭裁判所の審判など、更生を目的とした措置が中心となる。

- 厳罰よりも再犯防止や社会復帰を目指す。

このような扱いにより、少年への保護という側面がある一方で、被害者側で取りうる対応が通常の成年犯罪よりも限定されてしまうことがあります。その結果、「少年が保護されすぎている」「少年犯罪の犠牲になった」といった反発が生まれるのです。

少年事件でも被害者の権利は守られるべき

負ってしまった犯罪被害は、加害者が少年だからといって決して軽くなりはしません。

少年事件(少年犯罪)だからという理由だけで、被害者の権利が害されるのは妥当ではありません。たとえ加害者が少年でも、慰謝料請求などの被害者の権利は守られるべきです。少年の保護が必要だとしても、犯罪により精神的、身体的な苦痛を受けた被害者こそ、真っ先に保護すべきです。

したがって、いかに少年の保護が大切だとしても、被害者側の権利は通常の事件と同様に行使することができます。少年事件(少年犯罪)の特殊性を理解しながら、一方で被害者として取りうる適切な手段を選択して、被害回復を図ることが重要です。

少年犯罪でも慰謝料は請求できる

少年事件(少年犯罪)でも、慰謝料を請求することができます。

少年事件(少年犯罪)といえど、被害を受ける人にとっては成年犯罪と変わりません。そのため、少年の処遇が大切だとしても、受けてしまった被害は回復すべきです。犯罪被害者側の被害回復は、慰謝料その他の損害賠償請求が主な手段となります。

慰謝料請求が認められる場合と請求方法

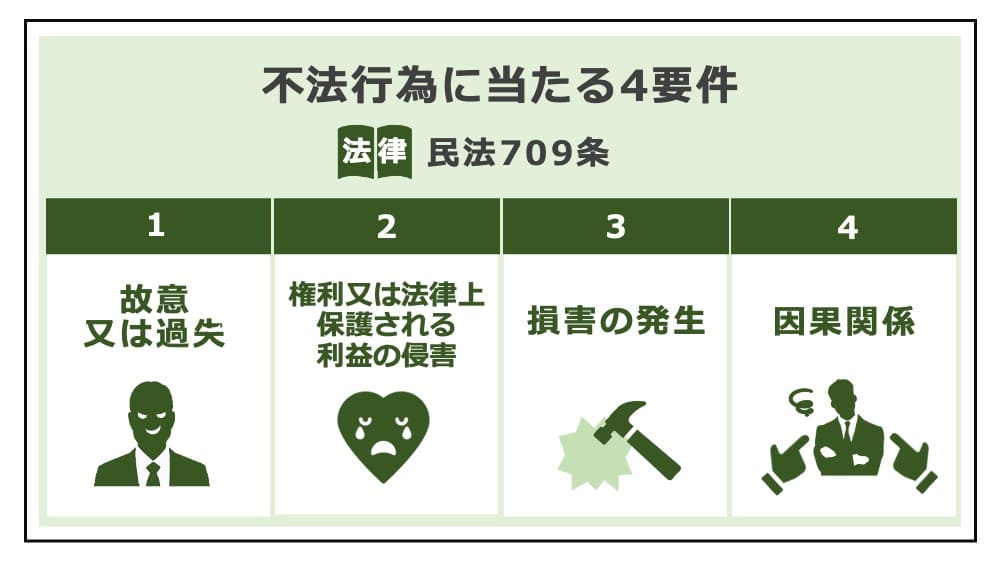

慰謝料請求が認められるには、少年事件(少年犯罪)による加害が不法行為(民法709条)に該当し、これによって被害者が精神的な苦痛を受けたことが必要となります。

例えば、慰謝料請求の対象となるような少年事件(少年犯罪)は、次の通りです。

- 少年が加害者となった不同意性交等罪

- 少年に暴力を振るわれたケース

- 少年の運転する車による交通事故

少年事件(少年犯罪)でも、慰謝料などの損害賠償を請求するには、一般の不法行為と同じ要件を満たさなければなりません。つまり、①故意又は過失、②権利又は法律上保護される利益の侵害、③損害の発生、④因果関係という4つの要件です。

慰謝料を請求するには、被害の実態を裏付ける証拠の収集が不可欠です。例えば、以下の証拠が役に立ちます。

- 診断書や医療記録

少年犯罪によって身体的な被害が生じたことを証明する証拠となります。また、精神的苦痛についても、精神科や心療内科の診断書を取得しておきましょう。 - 事件に関する記録

警察への通報の記録、事件現場の写真、目撃者の証言など、加害行為を立証するための資料を収集してください。 - 交渉の経緯の記録

損害賠償請求の訴訟を起こす前に、示談交渉があったときはそのやり取りの記録も証拠になります。

慰謝料請求は、訴訟を通じて行う場合と示談交渉によって解決できる場合があります。示談交渉で終わらせるときは、主張を明確にして、適正な慰謝料額を獲得することが重要です。相手から提示された額が相場より安いときは、一方的な和解条件に同意しないよう注意してください。

少年の責任能力が問題となる

一方で、少年事件(少年犯罪)だと、責任能力が問題となります。

加害者が未成年だから、少年だからという理由だけで罪がなくなるわけではないですが、加害者の年齢や判断能力によっては、「責任能力がない」と評価される可能性があります。

民法712条は、自己の行為の責任を弁識できないときは、その行為についての賠償責任を負わないことを定めます。そのため、加害者となった少年が、非行事実を認識し、判断することのできない年齢や知能の場合には責任能力がなく、賠償責任が認められません。

民法712条(責任能力)

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

民法(e-Gov法令検索)

したがって、加害者となった少年が事件当時、どの程度の判断能力を有していたかによって不法行為の責任の程度は変わり、損害額が増減する(責任能力が欠けると判断されれば賠償請求が認められない)こととなります。

少年に資力がないことがある

仮に責任能力があっても、未成年者の多くは学生であり仕事をしておらず、十分な収入や資力はないことがほとんどです。そのため、慰謝料その他の損害を賠償することができず、結果として被害者の保護が不十分となるおそれがあります。

賠償請求によって被害回復を実現するには、加害者である少年本人への請求と合わせて、保護者である両親への請求も検討してください。民法714条は、加害者である少年が責任無能力者のとき、両親が監督義務を負うことを定めます。また、監督懈怠の程度が深刻なケースでは、両親そのものが不法行為の責任を負うことを認めた例もあります。

民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

1. 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2. 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

民法(e-Gov法令検索)

少年犯罪の示談と適切な対応策

次に、少年事件(少年犯罪)の示談について解説します。

示談とは、裁判に持ち込まず、被害者と加害者の間で話し合って合意することです。示談では、一定の示談金を支払う代わりに犯罪被害について許し、処罰を求めないという約束をします。

成年の刑事事件と同じく、加害者となった少年の側から示談を提案されるケースがあります。このとき、示談をすればスムーズに解決できる反面、少年事件(少年犯罪)の特殊性を理解して進めなければなりません。

少年事件の示談の進め方

少年事件(少年犯罪)の示談は、次のように進めてください。

大切なのは、感情的にならず、事実に基づいて情報を整理し、証拠を集めておくことです。事件の状況を客観的に明らかにできれば、示談交渉の進め方や示談金の相場などについて弁護士のアドバイスを受け、戦略的に進めることができます。

示談交渉の開始

加害者の少年やその弁護人から提案されることで示談交渉がスタートします。

重大な事件では、まずは相手からの接触を待つのがよいですが、被害者側からも示談の提案をしたいときは、捜査機関(警察や検察)に問い合わせ、連絡先を教えてもらう必要があります。再発防止や精神的ストレスの軽減のため、被害者では弁護士を窓口にして示談交渉を任せるのがお勧めです。

成年の刑事事件だと、示談すれば不起訴の可能性が高まりますが、少年事件(少年犯罪)は家庭裁判所に全件送致されるのが原則です。

とはいえ、反省の態度を示しているか、今後の更生が可能かといった判断において、示談が成立しているかどうかは重要な考慮要素となります。

条件提示と交渉

初回の交渉では、事件や被害の状況を確認します。加害者となった少年が罪を認めている場合には、最初に謝罪を受けることができます。その上で、被害者が希望する慰謝料額やその他の条件(守秘義務・接近禁止など)を明確にして、交渉を行います。

不利な条件に同意しないためにも、証拠を示して被害を証明すると共に、相手が提示してきた条件や金額が相場に照らして妥当かどうかをよく検討してください。一人で判断するのが難しいときは、弁護士の意見を聞くのがよいでしょう。

なお、少年が幼い場合、保護者が関与するケースもよくあります。

示談書の作成と締結

双方が合意に至ったときは、その内容を示談書にまとめ、後日の紛争を防止するようにしてください。

被害回復に十分な程度の示談金が提示されればよいですが、少年や親の状況によっては提案に納得行かないこともあるでしょう。示談交渉が決裂すれば、その後は被害者から損害賠償請求の裁判を起こすことで被害回復を図ります。

示談するか、訴訟に進むか

示談交渉は、迅速かつ柔軟に解決できる良い手段ですが、相手の対応によっては示談成立が適切でない場合もあります。特に、加害者となった少年に反省の色が見られないなど、誠意ある対応とは言えないケースでは、示談をすべきではありません。

示談をするか、それとも決裂させて訴訟にするか、示談のメリットとデメリットを考慮して、慎重に検討するようにしてください。

【示談のメリット】

- 双方の希望に合わせた柔軟な解決が図れる。

- 被害回復に相手が協力的になる。

- 裁判に比べて心理的、経済的な負担が少ない。

- 守秘義務や接近禁止など、金銭以外の条件を守らせることができる。

【示談のデメリット】

- 相場とかけはなれた提案しかされないことがある。

- 少年や親に資力がないと払えない。

- 親が無責任なケースがある。

示談するデメリットが大きいときは、決裂として訴訟にすべきです。訴訟であれば、裁判所による中立的な判断が得られるので、納得感が高いでしょう。強引な示談を押し付けられるリスクもなく、法的な立場から公正な判断を下してもらえます。

最終的には、被害者が受けた被害の程度、証拠の有無、今後の生活への影響などを総合的に考慮して決めるべきであり、弁護士のアドバイスを参考にしてください。

少年犯罪の被害者が取るべき適切な対応

最後に、少年事件(少年犯罪)の被害者が理解しておくべき適切な対応を解説します。

少年の保護や更生に焦点が当たりがちですが、一方で、被害者を支援するための制度や手続きも正義されています。少年事件(少年犯罪)の特殊性を理解している経験豊富な弁護士に相談するのが有効です。被害者側も弁護士を代理人とすれば、少年審判の傍聴や意見陳述の手続きにも同席してもらうことができます。

少年事件の記録の閲覧・謄写

少年事件(少年犯罪)の被害者や遺族となったとき、「事件の内容を詳しく知りたい」という要望があるでしょう。

少年のプライバシーへの配慮を要するとはいえ、被害者やその遺族は、少年審判の開始決定があったときには、事件記録を閲覧・謄写することができます。少年法によれば、少年事件の記録を閲覧・謄写する権限があるのは、次の者です(少年法5条の2第1項)。

- 被害者

- 被害者の法定代理人(未成年者の親など)

- (被害者の心身に重大な故障がある場合)配偶者、直径の親族、兄弟姉妹

- 被害者からの委任を受けた弁護士

なお、少年事件(少年犯罪)では、事件記録は「法律記録」と「社会記録」に分けられます。

- 法律記録

犯罪行為について書かれたもの。少年の非行事実が書かれた記録であり、通常の刑事事件でも作成される供述調書、実況見分調書などが含まれます。 - 社会記録

犯罪の背景事情を基礎づけるもの。家庭裁判所調査官が作成した少年の生活状況の調査報告、少年鑑別所の鑑別結果などが記載されています。

少年保護の観点から、閲覧・謄写の対象は「法律記録」のみとされ、「社会記録」の閲覧・謄写は認められていません。

被害者の心情・意見の陳述

少年事件(少年犯罪)の被害者は、希望するときは、家庭裁判所で行われる少年審判で心情や意見を述べる機会を得られます。心情・意見の陳述は、少年審判の期日でもできますし、期日外で裁判官や家庭裁判所調査官に伝えることもできます。

そして、被害者が希望するなら、家庭裁判所は原則としてその意見を聴取しなければなりません。被害者の述べることができる心情・意見は「被害に関する心情その他の事件に関する意見」(少年法9条の2)と幅広く認められています。

意見陳述を有効活用すべきケースは、例えば以下の通りです。

- 被害者や遺族の現状について意見を述べる。

- 少年事件の被害の程度が大きいことを伝える。

- 心の傷(トラウマ)が消えないことを伝える。

- 日常生活が害されたことを具体的に知ってもらう。

- どのような処罰を希望するかを意見する。

心情・意見の陳述をすることに被害者側のデメリットはないため、手続きへの参加を希望するときには積極的に検討するようにしてください。

少年審判の傍聴

少年審判は原則非公開ですが、事件の種類によっては被害者や遺族であれば、少年審判を傍聴することができます。少年審判の傍聴は、被害者や遺族の申出により「少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき」に認められます(少年法22条の4第1項)。

傍聴が認められる対象事件は、次の通りです。

- 犯罪少年または12歳以上の触法少年が被疑者であること

- 次の犯罪類型にあたる事件であり、生命に重大な危険を生じさせた場合

- 故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪

- 刑法211条(業務上過失致死傷等)の罪

- 過失運転致死傷等の罪

傍聴の申し出るとき、あわせて被害者代理人の付添を求めることで、弁護士の同席も認められます。ただし、少年への影響に配慮する必要があるときは、遮蔽措置が講じられることがあります。

審判状況や結果の通知

少年事件(少年犯罪)の被害者や遺族は、少年審判の状況について説明を受けたり、少年審判の結果の通知を受けたりすることができます。

審判状況や結果の通知は、被害者や遺族の申出により、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときに、家庭裁判所から説明が行われます。ただし、申出は少年事件の終局決定が確定してから3年以内にする必要があるので、できるだけ早めに対応するのが重要です。

あわせて、少年審判において少年が保護処分を受けたときは、少年院における処遇状況、保護観察中の処遇状況について、説明・通知をしてもらうことができます。

まとめ

今回は、少年事件(少年犯罪)の被害者側の対応、特に、慰謝料請求や示談について解説しました。加害者が少年でも、被害回復をする必要性は成年の犯罪と変わりません。

被害者が行うべき示談や損害賠償請求は、弁護士に任せることができます。弁護士を窓口とすれば、加害者となった少年と直接やり取りする必要はなく安全に進めることができます。また、少年事件に特有の法的な手続きを利用したり、裁判例における相場に基づいて解決したりといったポイントを押さえることで、損のない解決を図ることができます。

少年への配慮と保護が重視される少年事件(少年犯罪)こそ、被害者側でも適切に対応し、十分な被害回復を図らなければなりません。加害者が少年だったからといって我慢することなく、納得行く解決を実現するために、ぜひ一度弁護士に相談してください。

- 少年事件(少年犯罪)は少年を保護する必要以上に、被害者も保護すべき

- 少年の特殊性を知り、示談や慰謝料請求のポイントを理解する

- 少年事件(少年犯罪)特有の手続きを知る弁護士のサポートを受ける

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/