「やる気のない社員」がいると、職場の雰囲気が悪くなり、会社全体の生産性にも悪影響を及ぼします。「注意しても改善しない」「周囲の士気が下がって困っている」といった悩みを抱える経営者や管理職の方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、やる気がないからといって感情的に叱責するのは逆効果なこともあります。やる気がないという理由だけで大幅に減給したり、解雇したりといった処分は、不当であると判断されるおそれがあります。対応を誤ると、労働紛争に発展するリスクが高いです。

今回は、社員がやる気を失う原因とその対処法、そして、放置した場合の職場への悪影響とクビにする方法について、弁護士が法的な観点から解説します。

- やる気がないという曖昧な理由で、大幅な減給や解雇をするのはリスクあり

- やる気がない社員の対処は、就業規則に基づいて合理的な範囲に留めるべき

- 注意しても改善しないときは、懲戒処分を経てクビにすべきケースもある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

やる気のない社員の特徴と悪影響

まず、やる気のない社員と特徴と、その悪影響を解説します。

会社組織には多くの社員が所属しており、その中には、やる気に満ち溢れていて多くの成果を上げる人もいれば、残念ながらやる気のない社員もいます。

やる気のない社員が職場に与える悪影響

やる気のない社員が職場にいると、チーム全体のパフォーマンスに悪影響が生じます。

業務に対する意欲が乏しいと、作業スピードや精度が低下します。これは、その社員一人の問題ではなく、周囲がフォローしなければならなかったり、他の人も真似してサボり始めたりして、全社的に業務効率が落ちてしまいます。

また、職場環境や人間関係にも影響します。無気力な態度、消極的な姿勢は、他の社員のモチベーションを下げる要因となり、真面目に働く社員に不満やストレスが蓄積されていきます。公平に評価されないと感じた社員が会社への信頼を失えば、離職率も上がってしまいます。

顧客対応や、企業全体の信用の低下にも影響します。接客や取引先対応などでやる気のない態度が見られると、満足度が低下し、クレームや顧客離れに繋がります。このような環境に耐えかねて優秀な人材が職場を去っていくと、「負のスパイラル」が生じてしまいます。

やる気がなくなる社員の特徴

やる気のない社員も、最初から意欲が全くなかったわけではないでしょう。やる気がなくなる社員には、次のような理由があります。

- 「会社や上司が評価してくれない」と感じている。

- 成果に対して給料が低いという不満がある。

- 私生活においてトラブルがあった。

- そもそも能力が不足している。

- 会社や社長に敵対的な感情を抱いている。

- 職場における扱いに理不尽さを感じている。

企業として、やる気のない社員に適切に対処するためにも、前提として、社員ごとのモチベーションの減退を察知しなければなりません。

やる気のない社員の特徴は、はじめに勤務態度や行動面の変化に表れます。無気力な態度や覇気のない表情、挨拶をしない、頻繁な遅刻・早退、無断欠勤などが挙げられます。また、やる気がなくなると、指示がなければ動かない受け身の姿勢となり、自発性を欠くようになります。

次に、能力や責任感が低下していきます。やる気がなくなると、ミスが多くなり、報連相もできなくなるなど、業務の精度が低下し、周囲の信頼も喪失していきます。注意指導を受けても真剣に受け止めなくなり、改善も見られないことが多いです。このような態度だと、職場内でも孤立していき、コミュニケーションも不足していき、更にやる気の低下を加速させます。

やる気がない社員の原因と対処法

次に、やる気がない原因と、その対処法について、法的な観点から解説します。

やる気がなくなる社員にはそれぞれ原因や背景があって、それを特定して対処することで、やる気を出させることができる場合があります。やる気がない社員への対処法は、法律とマネジメントの両面を意識して進めるのが重要なポイントです。

やる気がない原因は?

社員がやる気を無くしてしまう背景には、いくつかの共通した要因があります。

職場環境や人間関係によるストレス

まず、職場環境が原因となっているケースです。

例えば、社長や上司への不満、同僚とのコミュニケーション不足や摩擦といった職場環境への不満があると、心理的な安全性が失われ、仕事に対する意欲が低下します。まして、やる気を出させようと強く叱責すれば、パワハラと受け取られ、更にやる気を失わせる原因となります。

長時間労働や休日出勤など、過酷な労働環境も、労働者の心身を疲弊させ、「会社のために頑張ろう」というモチベーションを奪う要因になります。忙しい割に給与が安い、残業代に未払いがあるといった状況では、やる気が湧くわけもありません。

業務内容や評価に対する不満

次に、業務内容や評価に不満があることも、やる気を失う原因となります。

本来やりたい仕事ではない、適性に合わないのに配置転換してもらえない、嫌いな上司のチームで能力を発揮できていないなど、様々な理由で達成感を感じられないと、やる気は削がれていきます。更に、努力しても評価されず、昇給や昇進が見込めないなど、将来のキャリアの見通しが立たないと、モチベーションは上がりません。

評価に透明性がなかったり、不公平感を感じていたりすることも原因の一つです。

私生活のトラブルやメンタル不調

やる気が無くなる原因が、社内ではなく社外にあることもあります。

代表例が、私生活におけるトラブルや個人のメンタル不調が、やる気喪失の原因となっているケースです。家庭の事情や健康問題、うつ病や適応障害などのメンタルヘルスといった事情で、仕事に集中できなくなるケースです。これらは、職場の対応のみでは根本的な改善が困難な場合もあります。

やる気のない社員への対応の具体例

次に、やる気のない社員への対応はどうするべきか、具体例で解説します。

やる気がないからといって、感情的に叱責したり、厳しく指導したりするのでは、かえって態度を硬化させ、逆効果なこともあります。まして「やる気がない」という抽象的な理由のみで解雇しては、不当解雇として争われ、敗訴する危険もあります。

やる気をなくした社員への対応は、以下のように法律とマネジメントの両面を意識し、やる気にさせることを最優先に考えてください。

原因の把握(個別面談・ヒアリング)

社員のやる気を取り戻すために、個別の事情を丁寧に把握する必要があります。

面談やヒアリングを通じて、課題感を本人の言葉で聞き出し、労使の信頼を築くことが、やる気を出させることに繋がります。頭ごなしに叱るのではなく、背景や要因を理解する姿勢が重要です。

目標設定と業務の改善

次に、やる気を出させるために、個別に目標を設定しましょう。

適性や希望も踏まえ、現実的に達成可能な目標を設定します。定期的にフィードバックして成長を実感させ、成功体験を積ませることが、ひいてはやる気に繋がります。

職場環境や人間関係がやる気を阻害しているときは、業務面での改善を試み、前向きに仕事に取り組める環境を整えることができるかも検討してください。

メンタルヘルスへの配慮

やる気がないのが、単なるモチベーションの問題でなく、うつ病や適応障害といったメンタルヘルスに原因があるとき、健康への配慮も必須です。精神的な不調が疑われる社員には、産業医や指定医と連携して、医学的なアプローチが必要となります。

指導記録を残して段階的に指導する

やる気が全くなかった社員が、突然奮起することは期待できません。

そのため、企業側としては、一度の働きかけでやる気を回復させようとするのではなく、段階的に指導を継続することが重要です。このとき、業務態度や能力に問題があるなら、注意指導を行った記録を残しながら対処するのが重要です。いざ、解雇など厳しい処分を下して紛争に発展した際、指導の記録は全て証拠となるからです。

また、継続的にフォローアップし、定期的に声をかけるなど、継続的なサポート体制を築くことが、最終的な改善を実現するために有効です。

やる気のない社員を放置するリスク

次に、やる気のない社員をそのまま放置することのリスクについて解説します。

対処せず放置すると、その社員の活躍を阻むだけでなく、企業全体にとって大きな損失に繋がりかねません。やる気のない社員は、長期的な目線で見ると、企業に大きな悪影響を与えます。

組織全体の生産性や士気が低下する

やる気のない社員が職場に居続けると、組織全体の生産性や士気が低下します。

やる気のない本人の業務効率が悪くなるだけでなく、そのしわ寄せを他の社員がカバーすることとなり、チーム全体の作業の負荷が大きくなってしまいます。

その結果、他の社員のモチベーションも低下し、やる気のなさは伝播していきます。やる気のない社員に注意指導や処分、制裁もせず放置すれば、他の社員が不公平感を感じ、「真面目に働く人は損をする」という気持ちになり、全社的に働く意欲がなくなっていきます。

会社への信頼が失われる

やる気のない社員を放置する会社は、社内外の信頼を喪失していきます。

管理職や経営層が、やる気のない社員に対処しないことで、「問題社員がいても何もしてくれない」「対応が甘い」という印象が広がり、社内の士気が下がり、信頼関係は崩れます。優秀な人材ほど、やる気のない社員が放置されている組織に居続けることはなく、離職していきます。

更に、職場の人間関係は悪化し、協力体制はますます取りづらくなります。社員間でのトラブルや衝突が増えると、更にやる気を失う社員が増えていきます。

顧客や取引先に迷惑をかける

やる気のない社員が顧客対応や取引先対応に関わっていると、対外的にもクレームが生まれたり、信頼を喪失したりするリスクがあります。やる気がないことは、表情や言葉遣い、態度に表れます。特に、サービス業や接客業、営業職でやる気のない社員を放置すると、不適切な振る舞いによって企業の印象を損ねるリスクがあります。

また、管理職が問題社員の対応に時間を取られることで、本来注力すべきマネジメントや人材育成に支障が生じてしまいます。

やる気がない社員をクビにできる?

最後に、やる気がない社員をクビにできるかどうか、解説します。

結論としては、日本の労働法では、解雇に関する厳しい法規制があり、「やる気がない」というだけでクビにするのは難しいことが多いです。ただし、注意指導や配置転換など、その他の方法を活用して対処し、悪質なケースでは解雇も辞さない姿勢で対処するのが適切です。

「やる気がない」だけで解雇は難しい

やる気がない社員が職場に与える悪影響が大きいと、「いっそ辞めてもらいたい」と考える管理職や経営者は少なくありません。しかし、労働者の地位は法的に強く保護されており、単に「やる気がないから」というだけで解雇するのは困難です。対応を誤れば「不当解雇」として訴えられるリスクもあるので、慎重に対処しなければなりません。

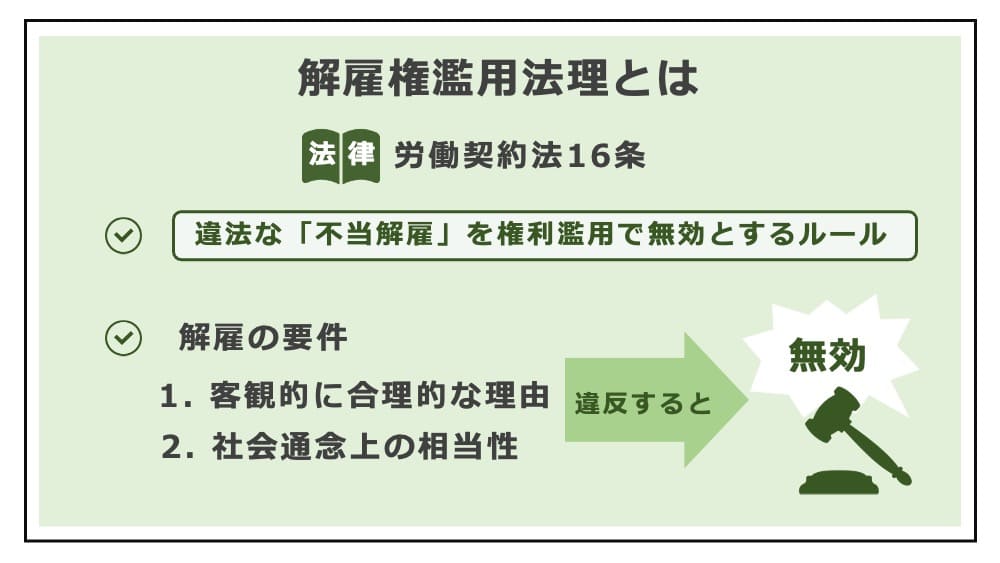

具体的には、日本の労働法では、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用として無効となります(労働契約法16条)。

つまり、企業が「この社員はやる気がない」と感じていても、それが単なる主観に過ぎないなら解雇の理由とはなりません。この点で重要なのは、注意指導を適切に行ったことを記録し、客観的な証拠に残すことです。また、解雇に相当性があると言えるためには、指導や教育を施しても改善が見られない程度に至っていることが重要となります。

例えば、注意指導も十分に行っていない、配置転換の検討もしていない、改善の機会を与えていないなどのケースでは、解雇の正当性は認められません。

解雇以外の対策を活用すべき

以上のことから、やる気のない社員に対しては、いきなり解雇をするのでなく、適切な対応を段階的に積み重ねるべきです。解雇は最終手段として、そこに至るまでに、次のような他の対策を順番に講じるようにしてください。

教育や改善指導

まずは、教育や研修、改善指導を計画的に実施します。

口頭での注意から始まり、必要に応じて、書面での指導を記録に残し、場合によっては懲戒処分を下すことも検討してください。記録に残しておくことは、改善が見られなかった際に、会社として適切なプロセスを踏んだことの証拠になります。

異動や配置転換

次に、異動や配置転換を実施して、適性を見極めることも重要です。

やる気がないのが本人の問題ではなく環境に原因があるとき、業務内容や職場関係、周囲の人間関係を見直すことでやる気が生まれる可能性があります。また、このような人事の処遇の際には、本人に対して評価制度をしっかり説明して、適切なフィードバックを与えることも効果的です。

退職勧奨

どうしても改善が見られない場合は、退職勧奨を検討するのも選択肢の一つです。

会社が労働者に対し、自主的な退職を促すことは必ずしも違法ではありません。ただし、勧奨による退職はあくまで本人の合意が前提なので、パワハラをしたり強引に辞めさせようとしたりすれば、違法な退職強要となるおそれがあります。

まとめ

今回はやる気のない社員の対処法について、法的な観点で解説しました。

やる気がないと、業務の効率が下がり、ひいては成果も上がりません。一社員のみの問題ではなく、やる気のない社員が一人いると、全社的にも士気やモチベーションが低下してしまいます。したがって、放置せず、企業として適切な対応を検討しなければなりません。

やる気のない社員の対応は、感情的な判断ではなく、冷静かつ計画的に進めることが重要です。まずは本人にヒアリングして原因を探り、適切な教育と指導、改善を行い、社員のやる気を引き出す工夫をしましょう。しかし、改善が見られない場合は、指導記録を残すなどして証拠化した上で、懲戒処分や解雇といった厳しい判断に進まざるを得ないケースもあります。

解雇などの厳しい処分には法的なリスクもあるので、慎重に対応しなければなりません。職場全体の生産性を守るためにも、やる気のない社員を放置せず、早めに対応するため、労務に詳しい弁護士に相談することが有効です。

- やる気がないという曖昧な理由で、大幅な減給や解雇をするのはリスクあり

- やる気がない社員の対処は、就業規則に基づいて合理的な範囲に留めるべき

- 注意しても改善しないときは、懲戒処分を経てクビにすべきケースもある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/