うつ病などの病気やケガで長期間休職していると、会社から「休職期間が満了したので自然退職になります」と一方的に退職扱いされるケースがあります。休職中に病気やケガが治れば復職できますが、残念ながら難しいこともあります。

労働者が「治った」と主張しても、会社から「治っていない」「業務遂行は難しい」などと復職を拒絶され、意思に反して退職させられることも少なくありません。悪質な企業の中には、精神疾患を敵視して辞めさせようと、あえて休職から復職させないようにする例もあります。

このようなケースは、「自然退職」という名目でも、法的には不当解雇に該当し、撤回させたり、慰謝料請求できたりする可能性があります。

今回は、休職期間満了による退職の仕組みと、それが無効となるケース、不本意に退職扱いされた場合の争い方について、弁護士が解説します。

- 休職制度は、私傷病について、解雇を猶予する措置を意味する

- 休職期間満了時に自然退職を命じられたら、医師の診断書が証拠となる

- うつ病休職を理由に不当な扱いをすることは「不当解雇」となる可能性あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

休職期間満了で「自然退職」となる場合

はじめに、休職期間満了で「自然退職」となる場合について解説します。

自然退職とは、労働者本人の意思によらず、一定の条件が満たされた場合に自動的に退職扱いとされることを意味します。具体的には、会社が「労働契約は当然に終了した」と主張してくる場合であり、休職期間が満了しても復職できないときによく用いられます。

この扱いは、就業規則の「休職」の条項などの「休職期間満了時に復職できないときは退職とする」といった規定が根拠とされます。

休職期間満了時の扱い

休職とは、労働者の私的な理由(病気やケガなど)で、雇用関係を維持しながら、会社を長期間休むことを意味します。

労働者は、給与の対価として労務を提供しますが、私的な病気やケガで労働契約上の義務が果たせなかったとき、会社は「債務不履行」によって解雇できます。ただ、労働契約は長期的な信頼関係を基礎とするので、しばらく休めば復帰できる場合、一時の事情で解雇するのは労働者の不利益が大きく、勤続の功労を積み重ねた人にとって酷な扱いとなりかねません。

このようなケースで、休職命令は、一定期間だけ解雇を猶予し、その期間内に回復すれば復職を認めるという「解雇を猶予するための措置」という側面があります。

多くの企業では、就業規則において次のような休職制度のルールを明記しています。

- 一定期間の欠勤と有給消化後に休職。

- 会社による休職の可否判断と、休職命令によって開始される。

- 休職期間中は無給(健康保険の傷病手当金を最大1年6ヶ月受け取れる)。

- 期間満了時に復職できない場合は自然退職とする。

このうち、「休職期間は最長○か月とし、期間満了時に復職できない場合は自然退職とする」といった文言のことを「自動退職条項」と呼びます。会社は、この条項に基づき、期間内に復職できなかった労働者を自然退職扱いにするのです。

自然退職扱いが必ず有効とは限らない

しかし、就業規則に自動退職条項があっても、それに基づく自然退職扱いが、必ずしも有効とは限りません。休職は、病気やケガで働けない労働者を療養に専念させ、解雇を猶予する意味があります。休職期間満了時に復職するには、業務を遂行できる程度に回復している必要があり、業務への復帰が困難だと判断されると自然退職扱いとなるわけです。

この際、復職できるかどうかの判断は、医師(主治医や産業医)による医学的判断を参考にしながら会社が行いますが、その判断に誤りがあるケースもあります。

労働者が復職の意思を示し、主治医も「復職可能」の診断をしているにもかかわらず、会社が「復職不可」と判断するとき、その判断は不合理なものとして無効になる可能性があります。特に、うつ病や適応障害などの精神疾患による休職は繰り返されやすいため、企業側が敵視して自然退職扱いで追い出そうとするケースがよくあります。

休職期間満了による退職を争うべきケース

次に、自然退職扱いが不当であり、争うべきケースについて解説します。

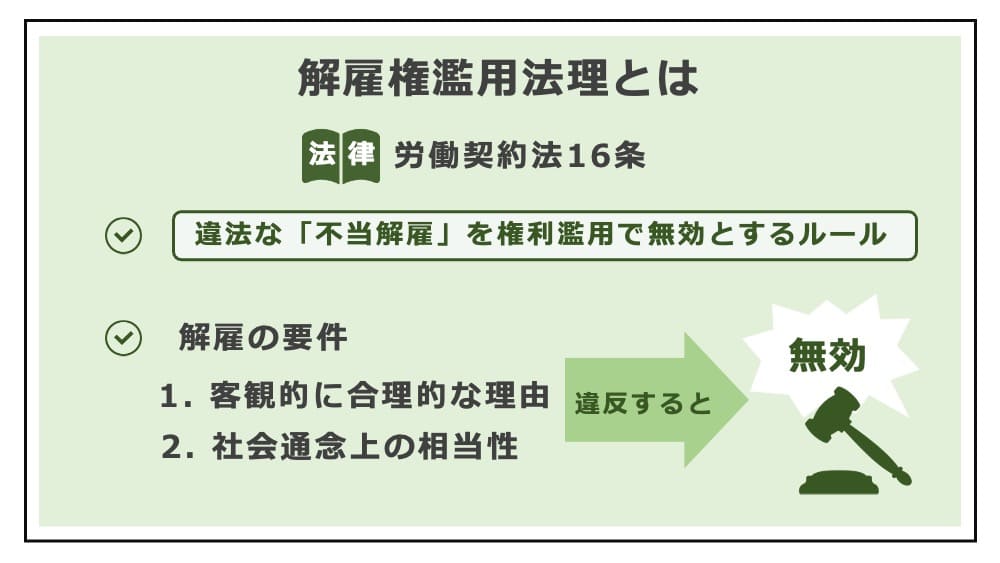

退職扱いの実質が「解雇」である場合

会社が、休職期間の満了を理由として自然退職扱いとしていても、法的には「解雇」と評価される場合もあります。解雇とは、会社からの一方的な労働契約の解約を意味しており、労働者に復職の意思があり、医師の診断書でも就労可能とされているのに復職を拒否する場合、その実質は「解雇」と同視すべきケースも少なくありません。

法的に「解雇」の性質を有すると、労働者の不利益が非常に大きいため、様々な法規制が適用されます。解雇の法規制は、次の通りです。

会社にとっても、解雇となると負担やリスクが重くなるため、「自然退職」扱いとしようとする背景もあります。しかし、復職の可能性があるにもかかわらず十分な配慮をせず、休職期間が満了したことを理由に退職扱いとした場合、「解雇」「クビ」といった名称で呼ばなくても、不当な扱いとして無効になる可能性が十分にあります。

つまり、休職期間が満了したという事実だけでは足りず、会社が復職可能性を適切に判断したかどうかが問われます。

自然退職扱いを拒否すべき場合

会社から「休職期間が満了したので退職です」と告げられても、そのまま受け入れるべきではないケースもあります。一方的に不当な退職扱いをされた場合には、その処分を拒否して会社と争うことを検討してください。

回復の見込みがある場合

休職期間が満了した時点で、近いうちに復職可能となる見込みがあるなら、形式的に退職扱いとするのは不当な可能性があります。この場合は、主治医の診断書を提示し、「◯週間以内には職場復帰可能」など、具体的な見通しを示して交渉すべきです。

特に、会社が健康状態のチェックを十分に行わず、休職の終了直前に突然「復職不可」と言い渡してくるケースは、不当な扱いのおそれが非常に強いです。

医師が復職可能と診断している場合

医師が復職可能であるとの診断をしていても、会社が辞めさせようとして、自然退職扱いとしてくるケースがあります。休職・復職については医師による医学的意見を参考にすべきであり、会社がそれを全く無視して退職扱いとするのは不当です。

産業医に、主治医とは異なる意見を言わせて、復職不能であると突っぱねてくるケースもありますが、どちらの意見が正しいか、主治医の意見をよく聞くようにしてください。

復職先があるのに拒否された場合

休職前の業務にすぐ復帰できなくても、軽易な業務やリハビリ出勤、時短勤務など、復職できる可能性がある場合、会社は配置や就労環境を調整する義務があります。復職に向けた配慮や努力なく退職扱いとするのは、不適切と判断される余地が大いにあります。

休職期間が満了して退職を命じられた時の対応

次に、会社から一方的に「休職期間が満了したので自然退職とする」と告げられた際に、それが不当な扱いであったらどう争うべきかを解説します。

就業規則を確認する

まず、会社が自然退職扱いとする根拠を確認してください。

就業規則に、「休職期間満了時によって退職」と明記されているか確認します。あわせて、休職の開始日と満了日が正しくカウントされているか検討しましょう。口頭のみで「退職扱い」と言われた場合は、必ず書面で通知するよう会社に求めてください。

就業規則は、労働者に周知されていなければ効力を有しないので、求めても見せてもらえない場合には、違法な扱いの可能性が高いです。

復職可能であることを会社に伝える

退職を回避したい場合、復職の意思を明確に伝えることが重要です。

口頭ではなく書面やメールで「復職希望」と伝え、記録に残してください。感情的になると、「精神的に不安定だ」といった誤った評価を受けるおそれがあるので、冷静になるべきです。異議を明示しないと、「労働者も同意していた」とみなされる危険があります。

復職は、原則として労働契約の「債務の本旨」に従うこと、つまり、休職前の業務に復帰できる程度に回復したことが必要です。ただ、必ずしも元の職場に復帰できなくても、より軽易な業務が社内に存在する場合、労働者がその提供を申し出たときには復職を認めるべきと考えられています。最高裁平成10年4月9日判決(片山組事件)は次のように述べ、休職期間満了時に、軽い業務に就かせるなどの配慮をして、労働者が就労できるよう努力する必要があることを示しています。

労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務についての労務の提供が十全にできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情および難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。

最高裁平成10年4月9日判決(片山組事件)

上記の裁判例の通り、より軽易な業務で復帰するには、それを労働者が求めていることが重要です。したがって、自然退職扱いとはされたくない場合、社内に存在するより軽易な業務を示し、そちらで復帰させてほしいと強く求めるべきです。

なお、上記の裁判例は「職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては」とされていますが、職種を特定されていても、異動の可能性があり得るなら、会社は一定の配慮をすべきケースが多いです。

医師の診断書を提出する

復職が可能であることを示す医師の診断書を提出することも効果的です。

以上の解説の通り、最も効果的なのは「速やかに復職可能」という内容ですが、そうでなくても「◯◯日以内には就労可能」といった見通しを示したり、「軽易な業務(例えば・・・など)であれば就労可能」といった業務制限を伴う診断書であったりしても、一定の効果があります。

医師による専門的な判断を示すことで、会社が復職の可能性を適切に考慮しなかったことを主張しやすくなります。会社が産業医の診断を求めるとしても拒絶してはならず、きちんと応じて産業医に詳しく現状を説明すべきです。

内容証明で異議を申し立てる

ここまでの流れを踏んでも自然退職扱いとされそうなときは、拒否の意思を伝えるため、内容証明で「退職に同意しない」旨を通知し、証拠化してください。弁護士名義で警告書を送れば、会社にプレッシャーを与え、再考を促すことができます。

なお、復職はさせるが「業務を軽くする分、給料を下げる」など、労働条件が不利益に変更されるケースもあります。復職後の労働条件も、あわせて必ず確認してください。

労働審判や訴訟で争う

会社が応じず、退職を強行された場合、労働審判や訴訟といった法的手続きで争うことができます。この場合、退職扱いが不当であり、労働者としての地位があることの確認を求める「地位確認請求」という争い方になります。

あわせて、退職扱いをされている最中の未払い賃金や、不当な扱いによって被った精神的苦痛に対する慰謝料などを請求することもできます。

労災であると主張する

労災であれば、原則として働けるようになるまで療養でき、その期間中は労災保険給付を受けることができ、解雇は禁じられるなど、休職よりも有利な扱いとなります。

休職は、あくまで私的な病気やケガに対するものです。これに対し、その原因が業務にあるときは「労災」となり、療養期間中は解雇ができなくなります。この場合、そもそも「休職扱い自体が不当であった」ということです。

特に、長時間労働やセクハラ・パワハラを原因とするうつ病、適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)では、その原因が明らかにならないことが多いため、不当に休職扱いを受けがちなので注意が必要です。

休職期間満了での退職を避けるための注意点

最後に、休職期間満了による退職を避けるための注意点を解説します。

休職、特にうつ病などの精神疾患を理由とするものは、「使いづらい」「また休むのではないか」などと敵視され、不利益に扱われがちです。対策を理解し、自身の権利を守る必要があります。

休職中から復職の準備をしておく

休職中も、会社とのつながりを断たず、復職に向けた準備をしましょう。休職中にしておくべき対応は、次の通りです。

- 定期的に、会社に病状や治療状況を報告する。

- 会社の求めがある場合には診断書を提出する。

- 主治医の意見に基づく回復の見込みを共有する。

- 復職時の希望や意欲を伝える。

このような対応は、退職意思がないことの裏付けにもなり、万が一のトラブルの際にも有利に働きます。重要なことは、会社との連絡を記録に残して、継続的に連絡を取り続けることです。

やり取りは必ずメールや書面など、記録に残る方法を選びましょう。また、会社から電話連絡がある場合には、録音し、後からメールでも要点を送るようにするのが有効です。

復職の意思を示し続ける

休職中の復職の意思は、「示し続ける」ことが重要です。

期間満了時に、復職できずに自然退職扱いとされてしまいそうになっても、復職の意思を示し続けておけば、反論しやすくなります。そして、復職意思が明確であるほど、会社の対応が不適切であったことを浮き彫りにすることができます。

主治医にも相談し、「軽作業であれば復職可能」など、健康状況に応じて、条件付きでも復職可能の診断書をもらっておくことが役に立ちます。労働者側でも、具体的にどのような形ならば働くことができるのか、会社に説明し、柔軟な勤務形態を提案するようにしてください。

休職の延長や再休職を検討する

休職期間満了時の復職が難しい状況でも、休職の延長や再休職によって自然退職扱いを避けられないかを検討してください。

就業規則における休職やその延長、再休職はいずれも、労働者の権利ではなく、あくまで会社の命令です。しかし、就業規則に、一定の場合には休職期間の延長や再休職があり得ると書かれていることは、会社としてもその程度は配慮すべきケースもあることを意味します。

例えば、「もう少し休めば回復して復職できる」といったケースでは、会社としても休職の延長や再休職を積極的に検討すべきであり、形式的に退職扱いとするのは不当である可能性があります。

なお、延長時は休職期間が短縮されたり、再休職の場合に以前の休職期間が控除されたりといったルールを定める例もあるので、就業規則を確認してください。

まとめ

今回は、休職期間満了時に退職を命じられた方の適切な対応について解説しました。

休職期間が満了した際、復職できるほど回復していないと退職を命じられることがあります。しかし、会社からの一方的な退職扱いは、労働者の不利益が大きく、休職期間の満了を理由とした「自然退職」が必ずしも正当とは限りません。

特に、復職の意思と能力が十分あるのに退職とされたら、不当な扱いとして争うべき場合もあります。この際、就業規則を確認した上で、医師の診断書を取得し、復職の意思があることを会社に明確に伝えてください。それでもなお退職扱いとされる場合には、弁護士に相談しましょう。

うつ病や適応障害など、精神疾患となった場合、退職時にもトラブルが起こる可能性が高いです。泣き寝入りせず、適切な対応を取ることで、自身の権利を守る必要があります。

- 休職制度は、私傷病について、解雇を猶予する措置を意味する

- 休職期間満了時に自然退職を命じられたら、医師の診断書が証拠となる

- うつ病休職を理由に不当な扱いをすることは「不当解雇」となる可能性あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職強要は、自主的な退職の形をとりながらも、実質的には不当な圧力によって辞めさせられます。違法な扱いには、冷静に法的対処をすることが不可欠です。

退職強要についての解説によって、自身の権利を守るための正しい知識を身に着けてください。