犯罪被害に遭うと心身に大きなダメージを負いますが、特に納得しがたいのは、被害者でありながら自ら治療費を払うなど、金銭的な負担を強いられることでしょう。

例えば、暴行事件の被害に遭うと、身体的なケガだけでなく、被害者なのに治療費を払わなければならず、「加害者に請求したい」と考えるのも当然です。犯罪被害による金銭的な損失は「治療費」に留まらず、通院交通費、入院費用、破損した持ち物の修理費、休業損害など多岐にわたります。精神的苦痛を負った場合は慰謝料請求も可能です。

犯罪被害を回復するには、加害者に損害賠償を請求する必要がありますが、この際、被害者保護のため、加害者への請求をしやすくするのが「損害賠償命令」の制度です。

今回は、刑事事件の被害者が知っておくべき損害賠償命令制度の仕組みや利用方法、解決までの流れについて、弁護士が詳しく解説します。

- 損害賠償命令制度は、被害者保護のため、刑事裁判の審理後に行われる

- 損害賠償命令を利用すれば、犯罪被害者が責任追及をスピーディに行える

- 制度を利用するには、起訴から審理終結までの間に申立てを行う必要がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

損害賠償命令制度とは

損害賠償命令制度とは、特定の犯罪の被害者が、刑事事件の審理を担当する裁判所に対し、刑事判決の言渡しの後に、損害賠償請求(民事事件)の審理を求めることができる手続きです。

この制度は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」(犯罪被害者保護法)で特別に認められています。

損害賠償命令制度の対象となる犯罪

損害賠償命令制度を利用できるのは、法律で定められた特定の犯罪に限られます(そのため、全ての犯罪被害者が利用できるわけではありません)。

制度の対象となる犯罪は、以下の通りです(犯罪被害者保護法24条1項、概ね「被害者参加制度」の対象犯罪と同じですが、過失犯は除かれます)。

- 殺人罪、傷害罪など、故意に人を死傷させた罪

- 不同意わいせつ罪、不同意性交等罪

- 逮捕・監禁などの罪

- 略取・誘拐などの罪

- 上記の犯罪行為を含む罪

- 上記の罪の未遂罪

損害賠償命令制度の対象が一定の重大犯罪に限定されるのは、有罪判決が下れば「被害者に損害が発生している」と考えられるものに絞るためです。また、損害賠償命令制度では、4回以内の審理期日で損害賠償責任について判断しなければならないので、過失の態様や程度が争いとなって審理が長期化するおそれのある「過失犯」は制度の対象から除外されています。

なお、損害賠償命令制度を利用できるのは、被害者本人、もしくはその一般承継人(相続人など)に限られています。

損害賠償命令制度の目的

本来、損害賠償請求は民事事件なので、刑事事件とは別の手続きで審理されます。裁判所では、民事事件は「民事部」、刑事事件は「刑事部」が担当するのが原則です。

しかし、犯罪の被害者が損害を回復するために、改めて民事裁判を起こさなければならないとなると時間や費用の負担が大きく、結果的に泣き寝入りになるおそれもあります。そこで、犯罪の被害者が少しでも早く、手間をかけず、かつ有利に損害回復を実現できるようにすることを目的に、救済のために用意されたのが損害賠償命令制度です。

この制度を利用すれば、刑事事件の判決に続き、最大4回の期日で裁判所の判断を得られるので、通常の民事裁判に比べて迅速な被害回復が可能となります。

損害賠償命令の申立てから解決までの流れ

次に、損害賠償命令制度を利用する際の具体的な手続きについて、順に解説します。

損害賠償命令の申立ては、刑事裁判の公訴提起後に行う必要があります。ただし、刑事裁判そのものは検察官の起訴によって始まるので、被害者といえど自ら起こすことはできません。

したがって、検察官が不起訴処分とするなど、刑事裁判が開かれないときは、損害賠償命令制度も利用できません。

損害賠償命令の申立て

損害賠償命令制度は、対象犯罪の刑事事件が起訴されてから、弁論終結時までの間に申立てを行う必要があります。論告求刑(検察官の最終意見)と最終弁論(弁護側の最終意見)を行う期日に弁護終結となるので、それまでに申立書を裁判所に提出しましょう。申立期限を過ぎると制度を利用できないので注意が必要です。

申立て後、有罪判決が下されると、刑事事件を担当した裁判官がそのまま損害賠償命令の審理を行います。一方、無罪判決となった場合は、損害賠償命令の申立てが却下されます(その場合も、民事訴訟で損害賠償を請求することは可能です)。

審尋手続(審理の進行)

損害賠償命令の審理は、非公開で行われるのが基本です。

損害賠償命令の申立てがされていると、刑事裁判の判決が言い渡された法廷で、そのまま損害賠償の第1回期日が継続して行われます(刑事裁判は公開の法廷で行われますが、損害賠償命令の審理に移行後は、傍聴人は退廷を命じられます)。

審尋手続きには、次の特徴があります。

- 原則として4回以内の審理で終了する。

- 通常の民事訴訟と同様に、当事者が主張・立証を行う。

- 裁判官が和解を提案することもある。

損害賠償命令は、弁護士を代理人として進めることが可能です。弁護士に依頼することで、申立書の作成ミスを防ぎ、必要な証拠資料を適切に準備することができます。

裁判所の決定

損害賠償命令の審理が終了すると、裁判所は申立てに対する「決定」を下します。

この決定には民事訴訟の「判決」と同じ効力があり、確定すれば強制執行(財産の差押えなど)が可能です。決定は、決定書の交付または口頭での告知によって行われます。

異議申立てと民事訴訟への移行

損害賠償命令の決定に不服がある場合、決定から2週間以内に異議申立てをして、民事訴訟に移行させることができます。その他、民事訴訟に移行するのは次の場合です。

- 決定から2週間以内に異議申立てがあった場合

- 4回以内の審理で終結の見込みがない場合

- 被害者側が民事訴訟への移行を希望した場合

- 加害者側が民事訴訟への移行を申し立て、被害者側が同意した場合

損害賠償命令から民事訴訟へ移行した場合、被害者の負担を減らすため、刑事裁判で提出された証拠をそのまま利用することができます。

刑事事件と民事事件とで証拠が共有されるので、被害者や関係者のプライバシーが侵害されないよう注意が必要です。

刑事事件や、それに続いて行われる損害賠償命令制度では、当事者または利害関係人しか事件記録の閲覧・謄写ができないのに対し、民事訴訟は原則として誰でも記録を見ることができるからです。

特に、性犯罪などのプライバシーに深く関わる事件では、二次被害を防ぐため、事件記録の閲覧制限の申立てをするなどの対策が必要です。

損害賠償命令制度のメリット

損害賠償命令制度は、犯罪被害者の救済を目的として設けられた制度であり、多くのメリットがあります。以下では、制度を活用することで得られる主なメリットを解説します。

損害賠償請求にかかる費用を抑えられる

損害賠償命令制度の最大のメリットは、賠償請求にかかる費用を抑えられる点です。

損害賠償命令の申立費用は、請求金額に関わらず1訴因あたり2,000円です。これに対し、民事訴訟で損害賠償を請求するときは、請求額が高額になるほど裁判所に納める申立手数料(収入印紙代)が増加します(手数料額早見表)。

例えば、犯罪によって被害者が死亡し、遺族が損害賠償請求するケースでは、請求額が億単位になり、申立手数料だけで数十万円かかることもあります。費用負担の大きさから訴訟を断念せざるを得ないケースも考えられます。

損害賠償命令制度を利用すれば、「費用負担のために請求をあきらめる」という泣き寝入りの事態を避け、低コストで被害回復を進められるメリットがあります。

なお、損害賠償命令の決定に異議を申し立て、民事訴訟に移行する場合は、通常の民事訴訟の申立手数料(収入印紙代)との差額を追加で払う必要があります。

そのため、異議申立てをするかどうかを判断する際は、費用負担も考慮に入れて検討することが重要です。

通常の民事訴訟よりも迅速に解決できる

損害賠償命令制度では、通常の民事訴訟よりも早く解決できるメリットがあります。

通常の民事訴訟では、主張の整理や証拠調べに時間がかかるので、判決までには半年から1年以上の期間を要するのが通常です。特に、複雑な事件や当事者の対応の遅いケースでは、更に長期間を要するおそれがあります。通常の民事訴訟は、期日が1ヶ月に1回程度のペースで進行することも、裁判が長期化する要因となっています。

これに対して、損害賠償命令制度には次のような特徴があるため、時間的な負担を軽減し、早期解決を図ることができます。

- 原則として4回以内の審理で決定が下される。

- 刑事裁判で提出された証拠をそのまま活用できる。

- 口頭弁論を行わずに判断を下すことも可能。

犯罪の被害者が不当な金銭負担を負わされた上に、その回復に年単位の時間を要するのは妥当ではありません。損害賠償命令制度を利用して迅速に解決することは大きなメリットとなります。

終局的な解決を得ることができる

損害賠償命令の決定には、民事訴訟の判決と同じ効力があります。

簡易迅速に被害回復を図れる制度でありながら、決定が確定すれば、すぐに強制執行(財産の差押えなど)が可能で、不動産や預貯金、給与などを差し押さえられるメリットがあります。したがって、損害賠償命令制度を活用すれば、被害者が迅速に賠償を受け取ることが可能です。

被害者に有利な判断が期待できる

損害賠償命令制度では、刑事事件で有罪判決を下した裁判官が、その証拠を用いてそのまま損害賠償の審理も担当します。刑事裁判の審理で裁判官が得た心証を引き継いで進めるので、被害者にとって有利な判断が下される可能性が高まるメリットがあります。

一方で、通常の民事訴訟を起こす場合は、たとえ刑事事件で有罪判決が確定していても、別の裁判官が一から審理を行うこととなり、証拠や心証もリセットされます。したがって、損害賠償命令制度を利用することで、被害者に有利な条件で賠償請求を進めることができます。

時効を中断できる

損害賠償命令制度を利用すると、損害賠償請求の時効を中断することができます。

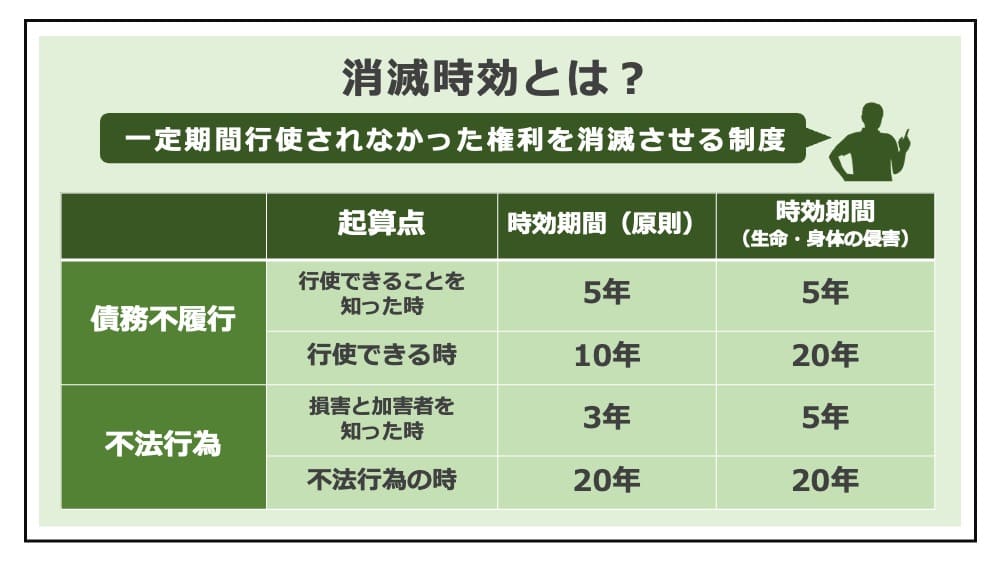

犯罪の被害回復は、不法行為(民法709条)による損害賠償請求によって行いますが、不法行為には以下の消滅時効が定められています(民法724条)。

- 「損害及び加害者を知った時」から3年間(人の生命・身体に関する損害は5年間)

- 不法行為時から20年間

損害賠償命令制度の対象となるような重大犯罪では、生命や身体に関する損害が発生して、時効期間は5年間となるケースが多いです。

損害賠償命令の申立てには民事訴訟の提起と同じ効力があるので、「裁判上の請求」として時効の完成猶予の事由に該当します(民法147条1項1号)。そして、決定が出たときは、民事訴訟の判決と同じく、新たに10年間は時効が完成しません。

損害賠償命令制度を利用する時の注意点

最後に、損害賠償命令制度を利用する際の注意点について解説します。

損害賠償命令制度は、犯罪被害者の負担を軽減し、迅速な被害回復を実現するための制度ですが、有効活用するためには注意すべきポイントがあります。

「予断排除」に配慮した申立書を作成する

損害賠償命令の申立ては、刑事事件の判決が下される前に行います。そのため、申立てが刑事事件の審理に影響しないよう配慮が必要です。刑事事件の審理で、直接関係のない損害賠償に関する情報が刑事裁判官に伝わらないようにすることを、法律用語で「予断排除」といいます。

損害賠償命令制度では、この「予断排除」の観点から、申立書には損害の費目のみ記載し、損害の具体的な内容や証拠は記載しないこととなっています。具体的な主張や証拠の提出は、損害賠償命令の審理が開始されてから改めて行うようにしてください。

申立時に裁判地を指定する

損害賠償命令制度は、刑事判決後、そのまま同じ裁判所で審理するのが原則ですが、決定に異議が申し立てられると通常の民事訴訟に移行します。

このとき、申立人(被害者)が事前に裁判地を指定していれば、指定された裁判地で民事訴訟を行うことができます(指定がないと被告人の普通裁判籍で行います)。つまり、申立時に裁判地を指定しておかないと、民事訴訟に移行した際に、被害者にとって不利な状況になるおそれがあります。

まとめ

今回は、犯罪被害者のための損害賠償命令制度について解説しました。

損害賠償命令制度は、「犯罪被害者の保護」を目的とするので、通常の損害賠償請求訴訟と比べ、被害者にとって有利な点が数多くあります。そのため、犯罪の被害を受け、加害者に損害賠償を請求することを検討する際は、積極的に利用することをお勧めします。

ただし、損害賠償命令制度は比較的新しい手続きであり、かつ、裁判手続きの一環なので、申立書の作成や証拠提出など、専門的な対応が求められます。制度を適切に活用するには法律知識や裁判の経験が必要となるので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

- 損害賠償命令制度は、被害者保護のため、刑事裁判の審理後に行われる

- 損害賠償命令を利用すれば、犯罪被害者が責任追及をスピーディに行える

- 制度を利用するには、起訴から審理終結までの間に申立てを行う必要がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/