社員の引き抜きに遭うと、有能な人材を失うだけでなく、企業秘密やノウハウ、更には顧客まで奪われるリスクがあります。同業他社やライバル企業、退職した元社員から引き抜き行為をされた場合、会社が負う損失について、損害賠償請求によって被害回復を図る必要があります。

しかし、退職する社員には「職業選択の自由」があるので、損害賠償請求の対象となるような違法な引き抜きといえるには、社会的に相当性を欠く、悪質な態様であることが必要です。そのため、損害賠償を請求する際は、引き抜き行為の悪質性を示す証拠を準備しなければなりません。

今回は、損害賠償請求できるような違法な引き抜き行為の具体例と、その際の損害賠償の請求方法、認められる金額について弁護士が解説します。

- 引き抜きが社会通念上の相当性を逸脱するとき、損害賠償を請求できる

- 違法な引き抜き行為は、退職後の元社員や競合企業によって行われやすい

- 違法な引き抜きによる損害額は、請求側の企業が立証する必要がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

損害賠償請求ができる違法な引き抜き行為とは

「円満退社だと思っていたら、実は同業の会社を設立していた」「複数の社員が同時に退職し、ライバル企業へ移った」など、社員の引き抜きに関する法律相談は多く寄せられます。特に、人材の流動性が高いベンチャー企業、個々の能力に依存するIT企業や営業などは、引き抜きやヘッドハンティングが頻繁に発生します。

他社の社員を引き抜いたり、自社へ転職を勧誘したりする行為自体は、法律で一律に禁止されるわけではありません。引き抜きによる人材の喪失は、企業として看過できない問題ですが、全ての引き抜き行為が違法なわけではないのです。

引き抜きが必ずしも違法ではないのは、対象となる労働者に「職業選択の自由」(憲法22条)があるからです。労働者にとって、引き抜きに応じることで新たな活躍の場を得たり、現在よりも有利な労働条件を提示されたりすることが期待できます。

ただ、職業選択の自由があるとしても、引き抜き行為の全てが正当化されるわけでもありません。不当な手段を用いたり、悪質な方法で社員を引き抜いたりすれば、違法行為とされ、損害賠償請求の対象となります。

引き抜き行為が違法とされる判断基準

引き抜き行為が違法かどうかは、「社会的相当性を逸脱しているか」で判断されます。裁判例でも、社会的相当性を欠く場合には、引き抜き行為が違法とされ、損害賠償請求が認められています。

違法性の有無を判断する際には、以下のポイントが考慮されます。

- 引き抜かれた社員の地位・役職

重要な地位・役職にある社員を引き抜くほど、会社に与える影響が大きいため、違法性が認められやすくなります。 - 引き抜き行為を実行した者の役割・地位

社内の影響力の大きい人物が、その立場を利用して引き抜きを行った場合には、違法とされる可能性が高まります。 - 引き抜き行為の対象者の人数

一度に多くの社員を引き抜くことで、業務運営に重大な支障が生じる場合には、違法性が認定されやすくなります。 - 引き抜き行為の方法と態様

引き抜きが計画的かどうか、誹謗中傷や名誉毀損などの悪質な行為を伴うかどうかといった点が、違法性の判断にも影響します。

「引き抜き行為が違法になる場合」の解説

引き抜き行為を違法と認めた裁判例

引き抜き行為を違法と認めた裁判例にどのようなものがあるか、紹介します。

違法性が争われた裁判例を理解すれば、判断の基礎となった考慮要素を知ることができます。具体的なケースで引き抜きに関するトラブルが発生した場合は、人事労務に詳しい弁護士に相談し、適切な対応を検討してください。

英会話教材販売、英会話学校経営を行う会社のセールスマンを、退任後の元取締役が引き抜きをした事案。

裁判所は、退職すると重大な影響が及ぶことを知りながら、セールスマンをまとめてホテルへ連れ出して移籍を説得したなどの背信的態様を指摘し、単なる転職の勧誘を超えているとして、不法行為による損害賠償請求を認めました。

派遣業者の派遣スタッフの引き抜きについて、業務運営に支障が出ることを知りながら、突然退職届を出して引き継ぎを行わず、派遣スタッフに嘘の情報を伝えたり金銭を与えたりして勧誘したなどの計画性、悪質性から、不法行為による損害賠償請求を認めました(共謀した他社の責任も認めました)。

違法な引き抜き行為で損害賠償ができるケースと、請求の相手方

次に、違法な引き抜きが行われたとき、「誰に対して」損害賠償請求できるか、解説します。

引き抜き行為は、関与する人物の立場や状況によって責任の根拠が異なるので、適切な相手に請求しなければ、違法性が認められたとしても損害賠償請求が困難となる場合があります。

在職中の社員による引き抜き

在職中の社員が、他の社員を誘って一緒に退職し、同業他社へ転職するケースがあります。

在職中の社員の行為は、単なる転職の勧誘のみであれば違法とは言えず、損害賠償請求の対象とはなりません。転職の勧誘、退職の相談の範囲であれば、「職業選択の自由」に基づき、社会的相当性を逸脱しているとは評価されないからです。

しかし、在職中の社員には、会社に対する「誠実義務」があり、会社に損害を負わせる行為は禁止されます。そのため、単なる転職勧誘を超え、計画的に複数の社員を引き抜いたり、業務を妨害したりする場合、社会的相当性を逸脱するとして違法となり、損害賠償請求が可能です。

なお、在職中の社員に対する損害賠償請求は、不法行為(民法709条)、または、労働契約上の誠実義務違反(債務不履行責任)のいずれかを根拠とします。

退職後の元社員による引き抜き

在職中の場合と比べ、退職後の元社員については、労働契約上の誠実義務がありません。

退職後の転職やヘッドハンティング自体は、職業選択の自由として認められています。しかし、たとえ退職後でも、一斉かつ大量の退職を誘発したり、会社の名誉・信用を毀損する方法で勧誘したりすれば、不法行為(民法709条)を理由に損害賠償請求の対象となります。

特に、組織的、計画的な引き抜きが認められる場合には、違法性の程度が高まります。

在任中の取締役による引き抜き

取締役は在任期間中、会社に対して特に重い義務を負います。一方で、役員に就任する人は優秀であり、将来の独立を視野に入れていることも多く、しばしば引き抜きトラブルが起こります。

取締役は、在任期間中、会社の利益と相反する行為をしてはならず、法令及び定款、株主総会の決議を遵守し、忠実に職務を遂行すべき義務を負います。これにより、自己の利益を優先して会社を害することは禁じられます。この取締役の義務は、善管注意義務(会社法330条、民法644条)、忠実義務(会社法355条)と呼ばれ、会社法に定められた法律上の義務です。

社員の引き抜き行為が会社の利益に反するのは明らかなので、忠実義務違反となる可能性が高い行為です。在任中の取締役は、社員にもまして会社のために行動しなければならず、問題ある引き抜き行為については損害賠償請求の対象となります。

ただし、忠実義務違反があるかどうかは、取締役の地位、引き抜きの態様、会社への影響、退任の経緯、対象となった社員との関係性など、個別事情を総合考慮し、社会的相当性を逸脱するほどの違法性があるかどうかによって判断されます。

退任後の取締役による引き抜き

退任後は取締役としての義務はなくなりますが、引き抜き行為が社会的相当性を逸脱した場合、不法行為責任(民法709条)が生じる可能性があります。

また、取締役の地位にあった者は、社内のポジションの重要性からして重大な機密を知る立場にあり、退任時に秘密保持義務、競業避止義務を内容とする誓約書を交わす例が多いです。この場合、合意書や誓約書などに違反した引き抜きがあると、契約違反として損害賠償請求が可能です。

同業他社による引き抜き

同業他社による引き抜きは、その方法が社会的相当性を逸脱する場合に、不法行為(民法709条)として損害賠償責任を負うこととなります。優秀な人材が争奪戦となり、ヘッドハンティングや転職勧誘が起こるのは当然ですが、社会的相当性を逸脱することとなれば、責任が生じるのです。

ライバル企業が、表立って引き抜きを主導するケースだけでなく、社員や役員(元社員や元役員)など、複数の関係者を手足として使い、裏から引き抜きを画策したケースでは、関係者に対して連帯して損害賠償責任が生じます。

引き抜かれた社員に対する損害賠償請求

引き抜かれた社員に対する損害賠償請求は、原則としてできません。

退職したり、同業他社に転職したりすることは、憲法の認める職業選択の自由によって保障されるからです。そのため、たとえ引き抜き行為が違法でも、その責任は引き抜きの実行者に追及すべきであり、引き抜きの対象となった社員にはありません。

ただし、例外的に、引き抜き行為以外にも違法行為が存在するケースでは、引き抜かれた社員に損害賠償請求できる可能性があります。

- 競業避止義務違反

退職時に有効に競業避止義務を負っているにもかかわらず、その義務に違反した転職を行った場合 - 営業秘密の侵害

不正競争防止法上の「営業秘密」を侵害した場合 - 共同不法行為者としての責任

違法な引き抜き行為に積極的に加担していた場合

なお、退職後の競業避止義務については、原則として労働者は義務を負わず、例外的に、誓約書などで特約を結んだ場合にのみ負います。競業避止義務の特約が有効とされるには、時間的・場所的な制限、業種の制限、代替措置などの事情を考慮して、合理的なものであることが必要です。

違法な引き抜き行為に対する損害額はいくら?

違法な引き抜き行為を受けると、企業の被る損害は計り知れません。中核的な社員が引き抜かれると、業務が回らなくなり、存亡の危機に瀕することもあります。

しかし、違法な引き抜きを理由に損害賠償請求を行う際は、請求側が損害額を立証しなければなりません。このとき、どのような損害が認められるか、そして、その損害をどのように立証するかが、大きな課題となります。

損害賠償請求の対象となる損害項目

違法な引き抜き行為により請求可能な損害には、次のものがあります。

- 減少した売上相当額

引抜きによって中核社員を失った結果、業務効率が低下し、売上が減少した場合、その現象学が損害として認められる可能性があります。 - 奪われた顧客によって減少した売上

引き抜き対象の社員が担当していた優良顧客を奪取された場合、その顧客からえられていた売上の減少分を損害として主張できます。 - 逸失利益

引き抜かれた社員が在職していれば将来的に得られたであろう利益(逸失利益)を請求できる場合があります。 - 採用・教育コスト

引き抜かれた社員を育成するのにかかった費用も、損害として請求できるケースがあります。 - 代替人材の確保にかかったコスト

違法な引き抜きによる人材不足を補うためにかかった求人費用や人材紹介料なども損害として主張することができます。

ただし、損害賠償請求をするには、「違法な引き抜き行為」と「損害」の間に因果関係があることを立証する必要があります。たとえ引き抜き後の売上が減少したとしても、その原因が必ずしも引き抜き自体にあるとは限りません。不況や競合企業の台頭など、他の要因が影響している可能性もあり、このような反論に備えた立証の準備は不可欠です。

裁判例における認められた損害の例

実際の裁判例で、引き抜きによる損害額が認められた事例は、以下の通りです。

引き抜き行為の直後、売上高と粗利益が大きく落ち込んだことから、少なくとも挙げられたであろう利益との差額1,740万円から、不要となった人件費を控除した金額を損害として認めました。引き抜き直後の業績悪化が顕著であったことが、因果関係が認められるポイントとなっています。

派遣業者の派遣スタッフの引き抜きについて、引き抜きがなくても退職した可能性があるため、得られなくなった派遣料を長期間にわたって損害とすることはできないとし、4ヶ月分の粗利額628万円余を損害として認めました。

違法な引き抜き行為に対して損害賠償請求する方法

最後に、違法な引き抜き行為に対して、損害賠償請求する具体的な方法を解説します。

証拠収集を行う

違法な引き抜き行為が発覚したら、まずは証拠収集を行うことが重要です。

引き抜き行為は、秘密裏に進められることが多いので、違法行為の存在を確実に証明するため、証拠を事前に集めておく必要があります。証拠が不十分だと、損害賠償請求が認められないリスクが高まります。証拠として有効な資料には、次のものがあります。

- 引き抜きの状況を示すメールやチャット履歴

- 退職者からの証言や陳述書

- 引き抜き後に急減した売上データ

- 顧客や取引先からのクレームや通知

- 人材紹介会社とのやり取りの記録

加えて、違法行為と損害との因果関係を証明する資料も準備しておいてください。

内容証明で損害賠償請求を通知する

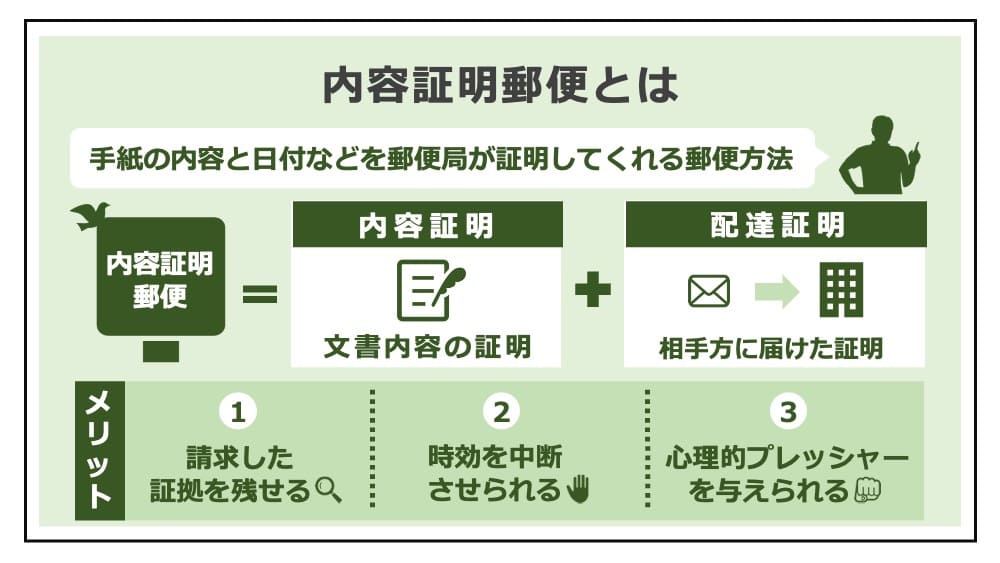

違法な引き抜き行為が確認できた場合は、内容証明の方法で、損害賠償請求をする意思を通知します。内容証明は、配達日と通知内容が郵便局に記録され、証拠を残すことができます。また、違法行為を強く非難し、これ以上の引き抜きを牽制する効果もあります。

内容証明に記載すべき内容は、次の通りです。

- 引き抜き行為が違法であること

- 損害賠償請求の根拠と金額

- 損害発生の経緯と具体的な金額の算定根拠

- 回答期限

- これ以上の違法行為を停止する旨の要求

損害賠償請求訴訟

最後に、内容証明での請求に対し、相手方が応じない、または話し合いで解決できない場合は、損害賠償請求訴訟を起こして引き抜きの責任を追及します。

まとめ

今回は、違法な引き抜き行為に対する損害賠償請求について解説しました。

違法な引き抜きによって被害を受けた場合、損害賠償請求によって事後的に被害回復を図る必要があります。違法な引き抜きがあると、優秀な人材を失うだけでなく、企業秘密が流出したり、優良顧客が奪取されたりといった深刻な損害を被る可能性があるからです。

引き抜き行為による損害を少しでも軽減するには、損害賠償請求を成功させるための事前準備が欠かせません。特に、引き抜き行為が悪質であり、違法なものであることを十分に立証できる証拠を集めておくことが重要なポイントです。

「違法な引き抜き行為」の判断にあたっては、社会的相当性を逸脱しているか、多くの事情を総合考慮して判断する必要があり、損害賠償請求を成功させるには法律知識が必須となります。引き抜きが発覚したら、人事労務に詳しい弁護士に速やかに相談するのが賢明です。

- 引き抜きが社会通念上の相当性を逸脱するとき、損害賠償を請求できる

- 違法な引き抜き行為は、退職後の元社員や競合企業によって行われやすい

- 違法な引き抜きによる損害額は、請求側の企業が立証する必要がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/