債権回収が実現できないと、企業の経営に大きな影響を及ぼします。

債務者と話し合っても未払いが続くとき、協議での解決は困難であり、裁判手続きで回収を進めていく必要があります。債権回収において、未払い債権をスピーディに請求しなければ「回収不能」のリスクがあります。あなたの債権を払わない相手は、他社にも債権があったり、破産目前だったりするケースも珍しくないからです。

特に、債務者が債務の存在や金額を争うケースは、交渉が長期化するので、できるだけ早期に裁判手続きに移行し、確実な債権回収を実現できるよう努めなければなりません。

今回は、債権回収の裁判の流れと、民事訴訟の手続を弁護士に依頼するメリットについて解説します。弁護士に任せることで、法律知識に基づいた迅速な対応が可能です。

- 債権回収の裁判で勝てば、強制執行により返済させることができる

- 裁判による債権回収の手続きは、財産の保全、訴訟、強制執行の順で進める

- 債権回収の裁判には、民事訴訟のほか、少額訴訟や支払督促などがある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

債権回収の裁判の流れ

はじめに、債権回収の裁判の流れについて、順に解説します。

債権回収の裁判は、事前準備から訴訟提起、判決とその後の手続きという流れで進みます。交渉で返済してもらえる可能性があるときは話し合いからスタートしますが、未払いが明らかなときは速やかに裁判手続きに移行しなければ回収不能となってしまいます。

特に、裁判前の証拠の準備が非常に重要であり、裁判所に請求を認めてもらえるだけの証拠をスピーディに揃えられるかが勝負の分かれ目となります。

裁判前の準備

債権回収の裁判に着手する前に、まずは準備することが重要です。

最重要なのは、債権の内容を証明するための証拠を集めることです。債権の有無や金額、返済が必要であることなどを証明するため、次の資料が役立ちます。

- 契約書

- 借用書

- 請求書・領収書・発注書・納品書など

- 送金履歴や通帳の写し

- 債務者とのメールやメッセージのやり取り

裁判では、証拠に基づいて事実認定されるので、しっかり準備しましょう。

裁判に先立って、債務者に督促状を送付し、話し合いで解決できないか試みるのも良いでしょう。裁判外で解決できれば、時間と費用を節約できるメリットがあります。ただし、時間をかけすぎると財産を隠されたり、破産されてしまったりして回収困難となるおそれがあるので、誠実な対応がないなら早々に切り上げ、裁判に進むべきです。

債務者の財産を保全する

債権回収を裁判で実現するには、相手の財産を保全しておくことが大切です。

勝訴しても、債務者に財産が全くなかったり、隠されたりすると、回収は事実上不可能です。「裁判で勝ったのに回収できない」という自体を避けるため、債務者が逃げる可能性のあるケースでは裁判前に保全しておくべきです。

民事保全手続きは、裁判前に債務者の財産を保全する手段であり、債権回収の場面で用いられるのは「仮差押え」と「仮処分」です。

- 仮差押え

金銭債権の回収を目的として、不動産や預貯金などの財産を仮に差し押さえて取引させないようにする方法。

- 仮処分

金銭債権以外の債権のために、係争中に債務者が勝手に処分するのを防ぐ方法。散逸しやすい財産の処分を一時的に禁止できます。

いずれも「仮」の手続きなので、裁判所に認めさせるには保全の必要性が要件となります。

確実に回収するには、人的担保(連帯保証人など)、物的担保(抵当権など)などを取得するのも有効です。担保を取れば、担保権の実行によって優先的に債権回収できます。

訴状提出と被告への送達

裁判手続きは、訴状の提出によって始まります。

訴状には、債権の内容、請求の根拠、交渉の経緯などを記載します。合わせて、請求の根拠を裏付ける証拠を提出します。訴状が裁判所に受理されると、被告に対して訴状の内容が送達され、裁判の開始が正式に通知されます。

裁判期日の審理と証拠調べ

訴状送達後、裁判期日における審理に進みます。

裁判期日は「口頭弁論」によって、原告(債権者)と被告(債務者)が主張を述べ、証拠によって立証する手続きが行われます。必要に応じて、非公開で行われる「弁論準備」の期日が開かれることもあります。

原告と被告は、認識の異なる事実関係や、法律解釈の対立点について、主張を交わし、証拠を提出して争います。各当事者が提出した証拠は裁判所によって調べられ、事実認定の基礎とされます。書証の調べだけでなく、必要に応じて証人尋問が行われます。

判決とその後の手続き

審理が終了すると、裁判所が判決を下します。判決に不服がある場合は、2週間以内に控訴することができます。

判決が確定すると「債務名義」となり、公的に債権の存在が認められたこととなります。債務名義があれば、そこに記載された請求権の範囲で、強制執行(財産の差押え)によって強制的に債権回収を実現することができます。

代表的な債務名義には、以下のものがあります。

- 確定判決

- 仮執行宣言付判決

- 仮執行宣言付支払督促

- 裁判上の和解調書

- 認諾調書

- 公正証書(強制執行認諾文言付き)

強制執行では、債務者の財産を強制的に換価し、債権の弁済に充当することができます。特に、債務者が企業のときは、取引のために使用する口座を差押えられると信用が低下し、経営に支障が生じるため、確実に払われることが期待できます。

債権回収の裁判を成功させるための注意点

次に、債権回収の裁判を成功させるための注意点について解説します。

債権を証明する証拠を確保する

裁判の審理では、証拠が非常に重要視されます。

債権の存在を証明するために、契約書、請求書、覚書や振込明細、メールや書面でのやり取りなど、あらゆる証拠を網羅的に収集することが重要です。証拠が不十分だと裁判での主張が弱くなり、債権の存在が認められなかったり、低い金額しか認められなかったりするおそれがあります。

証拠は、紛失や改ざんが起こらないよう、適切な方法で保管する必要があります。電子データの場合はバックアップを取り、書面の資料は失くさないようコピーを取っておきましょう。

早期に裁判をするのが重要となる

債権回収の裁判では、スピードが重視されます。

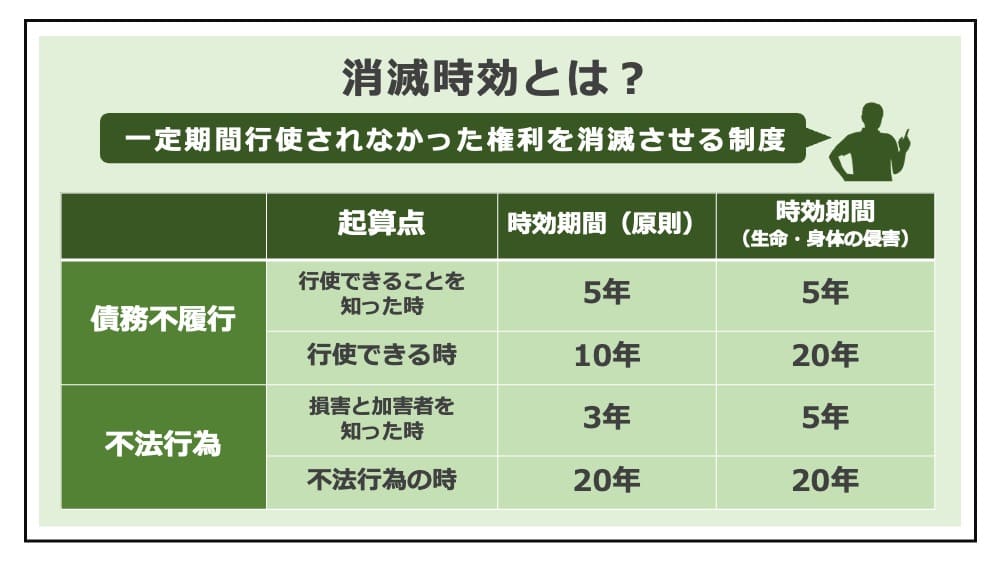

債権には消滅時効が存在するので、回収に着手せずに放置していると、権利が消滅するリスクがあります。債権回収の場面では、契約に基づく債権の時効期間は「行使できることを知った時」から5年、「行使できる時から10年(生命・身体の侵害の場合は20年)」となります。

また、債務を支払わない相手は、他の人からも借入をしていたり未払いを起こしていたり、既に財産を失っていたりするケースもあります。請求してもなかなか払ってもらえないとき、いつまでも放置せず、早急に弁護士に相談し、迅速に対応する必要があります。

適切な手続きを検討する

債権回収では、通常訴訟以外にも様々な方法が活用できます。最適な手段は、債権者側の方針、債務者の交渉態度、財産の状況などの事情によって異なります。

前述「債権回収の裁判の流れ」の通常訴訟の他に、以下の手続きを検討してください。

通常訴訟

通常訴訟は、債権回収で最も一般的な裁判手続きです。

通常訴訟では、双方が訴状・答弁書・準備書面などの書面で主張を示し、証拠を提出しながら裁判所の審理が進行します。証拠に基づいて事実認定され、裁判所が判決を下します。通常訴訟は半年〜1年程度の期間がかかるのが一般的で、控訴・上告があると更に長期化します。裁判手続きの中で和解が成立すれば、比較的早期に解決できることもあります。

通常訴訟は正式な裁判なので、時間と費用の相当にかかる手続きです。事前に証拠をよく吟味し、回収の見通しを慎重に検討して進める必要があります。

民事調停

債権回収の手段の一つとして民事調停を利用する方法があります。

調停は、裁判手続きの一種ですが、調停委員が仲介し、債権者と債務者が話し合いで解決を目指す制度です。あくまで当事者同士の協議を促進することが目的です。例えば、当事者間の直接交渉では話が進まないものの、主張の差がさほど大きくない場合、第三者の介入によって調停が成立する可能性が高まります。

民事調停は、通常訴訟よりも費用が安く、手続きも簡易であり、柔軟な解決が図れるメリットがあります。一方で、強制力が弱いため、債務者が調停に出席せず話し合いに応じない場合、不成立となり終了します。

支払督促

支払督促とは、債権者の申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が審理を経ずに債権者に金銭支払を命じる手続きです。通常訴訟に比べ、裁判所に出向く必要がなく申立費用も安いのに対し、裁判所からの圧力を利用することができるメリットがあります。

支払督促が送達されて2週間経過すると、仮執行宣言が付され、強制執行(財産の差押え)が可能です。ただ、債務者が2週間以内に異議を申し立てると、通常訴訟に移行します。支払督促が適しているのは、債権の存在や金額に争いがなく、支払いの優先度が低いだけで、裁判所からの通知があれば支払いが見込まれるケースです。

少額訴訟

少額訴訟は、60万円以下の債権回収に適した簡易な手続きです。

簡易裁判所で、原則1回の期日で審理され、その日のうちに判決が言い渡されるので、迅速な解決が可能です。また、通常訴訟に比べて費用が安いメリットもあります。

ただし、次のようなデメリットがあるので、慎重に検討してください。

- 債務者が異議を述べると通常訴訟に移行する。

- 同一の簡易裁判所に対し、1年に10回までしか利用できない。

- 即時に調べられる証拠しか審理の対象とならない。

即決和解

即決和解は、当事者間で合意した内容について、簡易裁判所で即時に和解を成立させる手続きです。

当事者が作成した和解書では相手が約束を守らない場合に用いられ、即決和解を行うことで「債務名義」を取得すれば、支払いが滞った場合もすぐに強制執行が可能です。公正証書と比べても費用が安く、金銭債権以外の内容も盛り込める点がメリットです。

債権回収の裁判を弁護士に依頼すべき理由と注意点

最後に、債権回収の裁判について、弁護士に依頼すべき理由と注意点を解説します。

債権回収を弁護士に任せるメリット

債権回収の裁判を弁護士に任せることには多くのメリットがあります。

自分で進めると、法律知識が不足したり、訴訟手続に精通していなかったりして時間がかかる結果、債務者に逃げられて、債権回収が困難となってしまうおそれがあります。

最適な裁判手続きを選択できる

前述の通り、債権回収に利用できる裁判手続きは、通常訴訟のほか、民事調停、支払督促、少額訴訟など多くあり、状況に合わせた最適な手段を選ぶ必要があります。債務者の対応が不誠実なときは、保全や強制執行を活用しなければなりません。

これらの手続きの選択は複雑であり、債務者の対応も見ながら慎重に検討するために、弁護士のアドバイスが役立ちます。

迅速に債権回収を進められる

弁護士は、法的手続きを熟知しており、必要な書類の作成や手続きの進行を迅速に行うことができます。無駄な時間を削減し、スムーズに裁判を進めることで、債務者に逃げられる前にスピード重視で債権回収を実現することができます。

弁護士の経験をもとに戦略的に進めれば、裁判において有利な主張を展開し、訴訟の成功率を上げることができます。

請求する債権額の上限がない

債権回収は、弁護士だけでなく、司法書士が担当することがあります。ただ、司法書士が代理できる債権回収は、訴額140万円までのものに限られます。弁護士であれば、債権額の上限なく回収が可能です。

債権回収の弁護士選びのポイント

債権回収の裁判において、適切な弁護士を選ぶことが成功の鍵となります。以下のポイントを押さえて慎重に選定するようにしてください。

専門性と実績を確認する

債権回収に精通しており、過去の回収実績の豊富な弁護士に依頼すべきです。

具体的な成功事例や、同様のケースへの対応経験について、ホームページを見たり相談時に質問したりして確認しておいてください。相談時に、具体的な戦略についてアドバイスが得られるかどうかも、信頼性を確認する材料となります。

信頼関係を構築できる

弁護士とのコミュニケーションのしやすさや相性は、初回相談時の印象で確かめるようにしてください。知識が豊富なだけでなく、説明がわかりやすく、疑問や不安に丁寧に対応してくれるかどうかを確認し、信頼できる弁護士を選んでください。

料金体系が明確か

弁護士費用は自由化されており、法律事務所によって料金体系は異なります。

債権回収案件では、金銭の請求なので、経済的合理性を検討しなければなりません。成功率を見極め、弁護士費用の採算が合うかどうかをよく吟味してください。また、事前に具体的な費用について説明を受け、納得した上で依頼することが重要です。

明確な料金体系に基づいて説明してくれて、費用対効果を十分に検討できる弁護士を選ぶようにしましょう。

まとめ

今回は、債権回収を裁判によって実現するための法律知識を解説しました。

債権回収の裁判は、事前準備から訴状提出、口頭弁論・証拠調べ、そして判決・その後の手続きまで、各段階ごとに適切な対応が求められる複雑なプロセスです。特に、証拠の準備が重要なので、債権回収に精通した弁護士のサポートを受けるのが有効です。

「裁判」による債権回収は、時間や費用がかかるハードルが高いものと考えて避ける人もいます。しかし、「交渉」に固執して問題解決を先延ばしにすると、債務者の財産が散逸したり破産されたりして、回収できなくなるおそれがあります。

民事訴訟手続きを弁護士に依頼することで、専門的な知識と経験を活かした迅速な対応が可能となり、債権回収の裁判でも回収確率を上げることができます。

- 債権回収の裁判で勝てば、強制執行により返済させることができる

- 裁判による債権回収の手続きは、財産の保全、訴訟、強制執行の順で進める

- 債権回収の裁判には、民事訴訟のほか、少額訴訟や支払い督促などがある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/