契約締結後に、「やはり契約をやめたい」「相手が約束を守らないので解除したい」という場面があります。契約は法的な拘束力を有し、違反すれば損害賠償を請求されるリスクがあります。契約に拘束された状態から解放されるには、民法の定める解除のルールを理解しなければなりません。

契約の解除がどのような場合に認められるか、一方的に解除する方法なども知っておく必要があります。また、「解除」と「解約」は似た用語ですが、異なった意味で用いられます。

今回は、契約の解除に関する実務上の注意点と、トラブル防止のための対策について弁護士が解説します。なお、契約解除のルールは、2020年4月施行の民法改正によって大幅に変更されたので、その点もあわせて紹介します。

- 契約解除は、当事者を契約の拘束力から解放し、契約前の状態に戻す

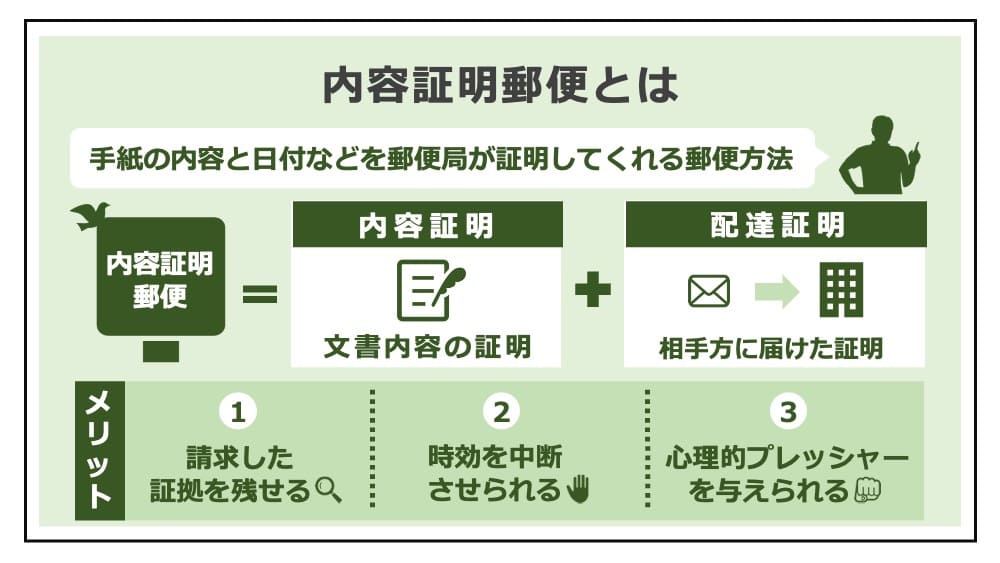

- 解除は、意思表示の到達時に効果を生じるので、内容証明で証拠化する

- 2020年施行の改正民法で、催告解除・無催告解除の要件が整理された

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

契約の解除とは

契約の解除とは、有効に成立した契約について、当事者の一方がその効力を消滅させる意思表示をすることを指します(民法540条以下)。解除は、単なる「契約の終了」とは違い、遡及的に契約関係をなかったことにする法的効果(遡及効)が生じる点が特徴です。解除によって契約が初めからなかったことになる結果、原状回復義務が生じます。

解除についての民法の規定は、次の通りです。

★ 解除に関する民法の条文

民法540条(解除権の行使)

1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2. 前項の意思表示は、撤回することができない。

民法541条(催告による解除)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

民法542条(催告によらない解除)

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

一 債務の全部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2. 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

一 債務の一部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。民法543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

民法544条(解除権の不可分性)

1. 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

2. 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

民法545条(解除の効果)

1. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2. 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3. 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4. 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

民法546条(契約の解除と同時履行)

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

民法547条(催告による解除権の消滅)

解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

民法548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)

解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

なお、本解説の「解除」は、一方的な解除のことを指し、双方の合意によって契約を成立させる「合意解除」とは法的性質が異なります。

契約解除の具体例

契約の解除には、次のような具体例があります。

売買契約

例えば、売買契約において、買主が代金を支払わなかったり、売主が目的物を引き渡さなかったりするとき、他方は契約を解除することができます。このとき、売主は引渡した物品の返還を請求し、買主は支払った代金の返還を求めることができます。

賃貸借契約

借主が賃料を滞納した場合、貸主は一定の催告期間を設けた上で契約を解除し、明渡しを請求できます。ただし、借地借家法による制限があるほか、賃貸借契約のような継続的契約の解除については、信頼関係を破壊していることが要件となります。

また、賃貸借契約の解除の効力は、原則として将来に向かってのみ発生します。

請負契約

請負人が仕事を完成させる見込みがない、または履行を拒絶する場合には、注文者は契約を解除し、代替業者に発注することができます。解除によって請負人は報酬請求権を失い、追加費用などの損害が生じた場合には賠償請求の対象ともなり得ます。

契約解除とその他の契約終了の違い

契約が終了するケースには、解除以外にも複数の場合があります。

当事者双方が、契約上の債務を履行した場合、契約目的が達成されることで契約関係は自然に終了します(履行完了による終了)。

これに対し、当事者が話し合いにより、合意して契約を終了するのが「合意解除」です。この場合も、契約は終了しますが、遡及効はないのが原則です。一方、契約違反などを理由に、民法の条文や契約書の定めにしたがって一方的に解除するのが、今回解説する「契約解除」です。契約の解除では、契約締結時点に遡って効力が消滅するので、原状回復義務が発生します。

特に企業間取引(BtoB)では、「どのような理由で契約が終了したか」が、その後の責任の分配に影響します。契約が「解除」によって終了した場合、債務不履行があれば損害賠償請求が可能です。

「契約の拘束力」と「解除できる場合」のバランス

「契約自由の原則」によって、どのような内容の契約を結ぶかは当事者の自由です。そして、一度締結した契約は拘束力を有します。したがって、契約を一度締結した以上、原則として当事者はそれに従って履行すべきであり、容易に放棄したり変更したりすることはできません。

しかし、以下の事情があるときは、契約の拘束から当事者を解放する必要があります。

- 相手方が重大な契約違反をした場合(履行遅滞・履行不能・信頼関係の破壊)

- 当初の契約内容が履行できなくなった場合(履行不能)

- 契約書に解除事由があらかじめ規定されている場合(約定解除)

契約の拘束力やそれに基づく安定性と、それでは不都合な場合の救済を意味する解除は、バランスを取る必要があり、そのために定められたのが、民法における解除のルールです。

解約と解除の違いとは

次に、「解除」と、よく似た言葉である「解約」との違いを解説します。解除と解約は、混同される場面も多いので、正確な理解が不可欠です。

解除と解約の最大の違いは、遡及効の有無にあります。

解除は、一回限りの契約について、法律や契約の規定に基づいて行う行為で、原則として遡及的に契約を消滅させます。これに対し、解約は、継続的な契約について、将来に向かって契約を終了させる行為で、遡及効は生じません。

契約が解除されると、法律関係は契約締結前の状態に戻るので、原状回復義務が生じます。これに対して、解約によって将来に向かって契約関係を終了させる場合、原状回復義務はありません。

解除は、売買契約や請負契約など、契約の目的が一度の履行で完了するタイプの契約で使用されるのに対し、解約は、賃貸借契約や委任契約など、継続性のある契約で用いられることが多いです。

ただし、契約書上は混同して用いられることも多くあります。例えば売買契約において「納期に遅延があった場合は解約できる」と記載されていても、遡及的に終了させるという意味なら、正しくは「解除」と記載すべきです。この場合、契約書の形式的な文言だけでなく、そのように定めた経緯なども総合的に考慮して、法的な性質が決定されます。

一方的に契約を解除できるのはどのような場合か

次に、一方的に契約を解除できる場面について解説します。

本来、「契約自由の原則」に基づいて、当事者の合意によって成立した契約は、同じく合意によってのみ変更、終了することができ、一方的な解除はできないのが原則です。もっとも、いつまでも契約に拘束され続けるのは妥当でないため、一定の要件を満たす場合には解除できます。

契約を解除できる根拠には、次の通り「法律」と「契約」の2つがあります。

法定解除(法律に基づく解除)

民法(民法540条以下)により、一定の要件を満たす場合には解除権が発生します。例えば、債務不履行や履行不能がある場合、契約解除が可能です。なお、民法の条文は、2020年4月施行の改正によって整理され、「催告による解除」と「無催告解除」が区別されています。

債務不履行による催告解除(民法541条)

契約の相手方が債務を履行しない場合、まずは「相当の期間を定めてその履行を催告」し、その期限までに履行されなければ、解除が可能になります(催告解除)。

催告とは履行を請求する通知のことで、「〇日以内に納品してください」などと証拠に残して通知することが重要です。なお、軽微な不履行の場合には、解除はできません。

無催告解除(民法542条)

一定の場合には、催告なしでも直ちに契約を解除できます(無催告解除)。民法の定める無催告解除が可能な事由は、次の通りです。

- 履行不能

契約上の債務の履行が不可能になった場合(例:納品する商品が全焼した場合など)。 - 明確な履行拒絶

履行期前後を問わず、履行意思がないことが明らかな場合。 - 一部履行不能または履行拒絶により、契約の目的が達成不能

契約上の債務の一部の履行が不能である場合、または、一部の履行を明確に拒絶した場合で、そのために契約の目的が果たせない場合。 - 定期行為の期限徒過

特定の日時や一定の期間内に履行しなければ目的を達成できない場合で、その期限までに履行がされなかった場合(例:結婚式場の使用契約など)。 - 履行の見込みがなし

その他、債務の履行をせず、催告しても履行される見込みがないことが明らかであると判断できる場合(例:相手の事業が完全に停止している場合など)。

債権者の帰責事由による解除制限(民法543条)

債権者(解除権を行使しようとする側)の行為に原因があって債務が履行されなかった場合は、原則として解除することはできません(民法543条)。例えば、買主が支払いの準備をしなかったために引渡しが遅れた場合などが該当し、この場合、買主が「売主が引渡しをしなかったから」といって解除することはできません。

約定解除(契約に基づく解除)

契約書で事前に解除事由を定めておくことで、当事者は一定の条件を満たせば一方的に契約を解除することができます。例えば、契約書で、次のように定める例があります。

- 相手方が◯日以上履行を遅延した場合、解除できる。

- 破産・民事再生など信用不安が生じた場合に解除できる。

- 法令に違反したときは解除できる。

- 契約期間中でも、◯日前の予告により中途解約できる。

ただし、解除事由の記載が曖昧だと、該当するかどうかが後で争いになるおそれがあります。そのため、客観的に判断できるような基準を定めるよう注意してください。

例えば、契約書に定めておくべき解除条項の例は、次の通りです。

第◯条(解除)

1. 甲または乙は、相手方が本契約に基づく義務の履行を遅滞し、相当期間の催告をしてもなお履行がなされないときは、本契約を解除することができる。

2. 甲または乙は、相手方に以下の事由が発生したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

(1) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てがあったとき

(2) 手形又は小切手の不渡処分を受けたとき

(3) その他、重大な信用不安が発生したとき

3. 前項に基づき契約を解除する場合、解除の意思表示は書面で行うものとする。

契約解除の方法と注意点

次に、契約を解除する具体的な方法と、注意点について解説します。

契約の解除は、単に「解除する意思がある」というだけでは効力を生じず、民法上の要件を満たす必要があります。契約の解除は、一方の当事者が「解除する」という意思表示をし、相手方に到達したときに効力が生じます(民法540条1項、民法97条)。つまり、解除をするには、明確に「契約を解除する」ことを表明し、実際に通知が相手に届いたことを確認しなければなりません。

解除の意思表示の方法

契約の解除は、民法上「意思表示」によって行われます。

法的には、口頭による解除も有効ですが、証拠に残らないためトラブルの元となるおそれがあります。実務的には、書面の郵送やメール、FAXなど、意思表示とその到達が記録に残る方法で行うのが基本となります。特に、相手が争ってきそうな一方的な解除ほど、証拠が重要となります。

より正確に行うためには、解除通知を内容証明で送付する方法が有効です。内容証明は、日本郵便が「誰が、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を証明する制度です。解除通知を内容証明で行えば、到達日時と内容を証明することができます。また、正式な通知として相手にプレッシャーを与え、履行を促す効果もあります。

争いになりそうなケースでは、契約解除の方法も、契約書に具体的に定めるのが有効です。

契約解除のトラブルと注意点

契約解除を通知する際は、特に慎重に進めなければトラブルが起きやすいです。

例えば、「口頭で解除を伝えたが、証拠が残っていない」という場合、相手から「解除されていない」と反論され、損害賠償を請求されるなどの責任追及を受けるおそれがあります。このような事態を避けるためにも、争いになりそうなケースほど、書面で解除通知をすることを徹底してください。

また、契約書に解除条項がないと、当事者間で、民法によって解除ができる場合にあてはまるかどうか争いが生じるおそれがあります。特に、民法542条の定める無催告解除が可能かどうかは、両当事者間で大きな対立となる危険があります。

契約を解除した場合の効果

契約を解除すると、契約関係が終了するだけでなく、当事者に原状回復義務が生じます。解除されると、民法545条に基づいて契約が締結時点に遡って効力を失うからです(遡及効)。これにより当事者は、契約締結前の状態に戻すために、既に受け取った給付を返還しなければなりません。

また、給付された商品や成果物、金銭の返還だけでなく、利用によって得た利益があれば返還する義務があります。商品に劣化や破損が生じていると、損害賠償を請求されるおそれもあります。

解除の原因が相手の債務不履行(契約違反)であるときは、解除権の行使と共に、損害賠償を請求することができます。この際、契約書にあらかじめペナルティとして「違約金」が定められていれば、損害額を立証しなくても違約金分の請求が可能です。

2020年の民法改正による契約解除の変更点

最後に、2020年4月に施行された民法改正において、契約解除のルールがどのように変更されたかについて解説します。

民法改正の経緯

改正前の民法と、改正後の民法では、解除制度の趣旨が異なります。

改正前の民法では、解除制度は「債務者に対する債務不履行の責任を追及する手段の一つ」と考えられていました。これに対し、2020年4月に施行された改正後の民法は、解除制度を「債権者を契約の拘束力から解放する制度」と捉えており、債務不履行の責任追及とは別とされています。

この考え方の変化によって、民法改正後は、解除権の行使を、より認めやすい方向に解釈する傾向があります。この流れは、解除の要件として債務者の帰責性が要求されないこと、無催告解除が許される範囲が明文化されたことなどにも表れています。

根本にある考え方の違いは、各条文を解釈する際にも大きな影響を与えます。

「民法改正(2020年4月施行)」の解説

解除に関する民法改正のポイント

次に、2020年4月1日に施行された民法改正における、契約解除の変更点を解説します。

契約解除については、従来の判例や通説が明文化して整理され、どのような場合に解除することができるかが明確化されました。

債務者の帰責性が不要となった

改正前の民法では、契約を解除するには「債務者の帰責性(落ち度)が必要とされていました。例えば、改正前の民法543条は、履行不能による解除について「ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と定めていました。

しかし、改正後の民法は、解除を「契約の拘束からの解放」と位置づけることで、債務者に帰責性がなくても解除が可能となりました(債務不履行がある場合には、合わせて損害賠償請求が可能)。

無催告解除の要件が明確化された(民法542条)

改正前の民法は、「定期行為の履行遅滞」「履行不能」についてのみ無催告解除が可能と定めていました。しかし、実務上はこれ以外にも無催告解除を可能とする契約書の例が多かったことから、解釈上争いとならないよう、無催告で解除できる範囲が法律で明確化されました。

改正後の民法542条は、無催告解除できる要件を5つ定めています(詳細は「法定解除(法律に基づく解除)」参照。

軽微な違反では解除できない旨が明記された(民法541条但書)

従来の裁判例は、債務の不履行が契約の目的を達成できない程度でなければ契約を解除できないと判断していました。改正後は、過剰な解除の主張を防ぎ、契約関係の安定性を担保するため、法律上も、軽微な違反では解除できないことが明文化されました。

具体的には、催告解除について定める民法541条において「ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない」と明記されました。

前述の通り「債務者の帰責性」が不要となったこととバランスを取り、債務不履行をされた債権者を契約の拘束から解放して保護することと、契約の拘束力を尊重して債務者の利益を守ることとの調和を図るためです。

「軽微である」とは、契約の不履行部分が数量的にわずかであるとか、付随的な債務の不履行に過ぎない場合などを指します。

「軽微かどうか」は、契約書の文言だけではなく、取引上の社会通念も考慮して総合的に判断されます。判断時期は、催告期間を経過した時点を基準とします(つまり、催告の時点では重大な不履行があっても、その後に一部を履行した結果、催告期間の経過時には不履行が軽微であり解除不可と判断される場合があります)。

裁判例(最高裁昭和36年11月21日判決)は、土地の売買契約後、代金の支払いも引渡しも終えたが、買主が、売主が負担した土地の租税を償還しなかった事案で、「当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を怠ったにすぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができない」と判断しました。

債権者の帰責性がある場合に解除できない旨が規定された(民法543条)

改正後の民法は、債権者に帰責性がある場合には解除できない旨の規定を新設しました(民法543条)。解除権行使について「債務者の帰責性」が要求されないこととなった結果、債務者に帰責性がなくても解除しやすくなる分、債務者を保護するため、債権者に落ち度がある場合には解除を制限する趣旨の規定です。

なお、双方に帰責性があるケースの扱いは法律に規定がないため、自分が契約を解除するケースを想定するなら、この場合にも、解除できるよう契約書に明記すべきです。

まとめ

今回は、契約の解除に関する法律知識について解説しました。

契約解除の正しい理解は、トラブル回避の鍵となります。契約の解除は、相手方との信頼関係が崩れたときや、履行が困難となったときに重要な手段です。しかし、一方的な解除が認められないケースもあるほか、解除の方法や手続きについても適切に進めなければなりません。

契約解除の場面は、当事者双方の利害対立が大きくなりやすく、法律上のルールは債権者と債務者のバランスの調整を意味しています。正しい理解に基づいて対処しなければ、トラブルを拡大させるおそれがあります。2020年の民法改正で、契約解除のルールが整理されたことに伴い、契約書の見直しや対応策の検討も不可欠となっています。

ビジネスでも日常生活でも、契約の解除は、紛争のきっかけとなります。万が一の事態に対応するため、法律の専門家である弁護士に、早めに相談しておくのがお勧めです。

- 契約解除は、当事者を契約の拘束力から解放し、契約前の状態に戻す

- 解除は、意思表示の到達時に効果を生じるので、内容証明で証拠化する

- 2020年施行の改正民法で、催告解除・無催告解除の要件が整理された

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。

適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。