政府の雇用制度改革の一環として、労働政策総合推進法(正式名称:「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)が改正され、2021年4月1日より、正社員に占める中途採用の比率を公表することが企業に義務付けられました。

これが「中途採用比率の公表義務化」です。現在、義務の対象となるのは、従業員数301人以上の大企業に限られています。中途採用比率の公表が義務化されたことで、中途採用の拡大を図る企業が増加し、優秀な人材を確保しようとする企業間の競争が激化することが予想されます。

近年、雇用に関する情報公開を義務付ける流れが強まり、企業が適切に対応するには、制度の概要や義務内容を正確に理解しなければなりません。

今回は、中途採用比率の公表義務化の具体的な内容と、企業側が講じるべき対応策について、弁護士が詳しく解説します。

- 公表義務化は、2021年4月1日施行、対象は社員数301人以上の大企業

- 直近3事業年度の中途採用者の比率を公表する義務が生じる

- 中途採用を加速させるには、中途採用者の雇用体系の整備が必要となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

中途採用比率の公表義務化とは

中途採用比率の公表義務化とは、労働施策総合推進法(正式名称:「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)の改正によって新設された制度です。この義務化により、企業は正社員に占める中途採用者の割合を公表しなければなりません。

中途採用比率が公表されることで、転職希望者は、その企業における中途採用者の活躍状況を把握でき、転職先選びの参考にすることができます。企業側にとっても、中途採用者の実績を示すことが、優秀な人材の応募を増やすきっかけとなります。

公表義務化に適切に対応するには、行政が発表する正確な情報の把握が欠かせません。詳細な情報について、厚生労働省のサイトや関連省令・ガイドラインも確認してください。

以下では、中途採用比率の公表義務化がどのような制度なのか、わかりやすく解説します。

公表すべき情報

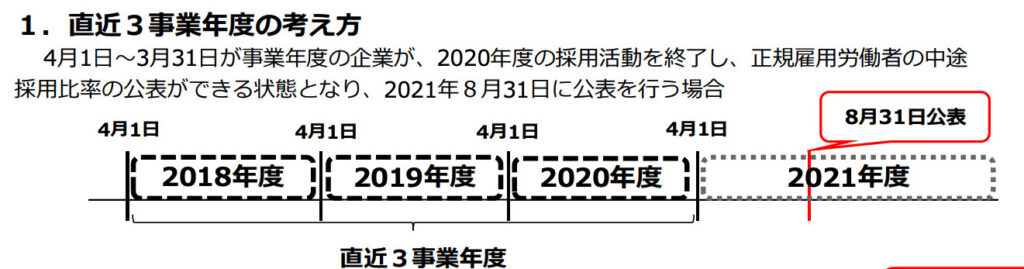

中途採用比率の公表義務化において、企業が具体的に公表すべき情報は、「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」です。大企業は、毎年採用活動を行うことが多く、直近3年間のデータを公表することで、中途採用者の割合を明確に把握できます。

「直近の3事業年度」の考え方は、次の図をご覧ください。

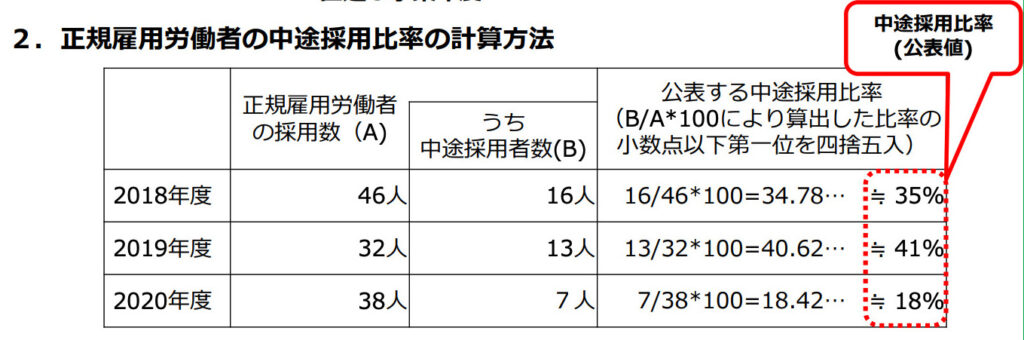

「中途採用者」とは、新卒学卒等採用者以外のことをいいます。これには、大卒者以外に、専門学校卒業者や職業能力開発促進施設などから雇い入れた者も含みます。公表すべき中途採用比率の算出方法については、次の図も参照してください。

公表の方法

中途採用比率の公表義務化に対応するために、公表方法は原則としてインターネットを利用し(例:公式サイトでの公表など)、求職者が容易に閲覧できる形で行うことが求められます。公表頻度は年1回程度であり、企業は公表日を明らかにしておく必要があります。

原則として企業のホームページに掲載する方法が一般的ですが、厚生労働省が運営する「職場情報総合サイト『しょくらぼ』」を利用することも可能です。

公表義務化の対象企業:従業員数301人以上の大企業

中途採用比率の公表義務化を定める労働施策総合推進法では、公表義務化の対象を、常時雇用する従業員数301人以上の大企業と定めています(労働施策総合推進法27条の2第1項)。

労働施策総合推進法27条の1第1項(抜粋)

常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用(…(略)…)により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。

労働施策総合推進法(e-Gov法令検索)

「常時雇用する労働者」とは、雇用形態を問わず、以下のいずれかを満たす労働者を指します。

- 期間の定めなく雇用されている者

- 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

なお、中小企業については、中途採用が既に活発であることや、公表の義務化による事務負担が大きいことを考慮して、対象外とされた経緯があります(厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会【高年齢者の雇用・就業機会の確保及び中途採用に関する情報公表について】)。

大企業では新卒一括採用の文化があり、中途採用が中小企業ほど積極的に行われていない傾向がありました。そのため、中途採用の促進を図る目的で、大企業を対象に公表義務が課されました。

公表義務化の施行日:2021年4月1日

中途採用比率の公表義務化を定める改正労働施策総合推進法の施行日は、2021年4月1日です。

公表義務に違反したときの制裁

中途採用比率の公表義務に違反しても、法律上罰則は設けられていません。ただし、違反した企業に対する指導・勧告について、詳しくは労働政策審議会が省令・ガイドラインを定め、企業に周知することが予定されています。

なお、大企業を対象としており、法令遵守(コンプライアンス)の観点から、公表義務に違反したり、公表内容や方法に誤りがあったりすると企業イメージを損なうリスクがあります。

中途採用比率の公表義務化の目的・背景

中途採用比率の公表義務化に至った背景や、その目的について解説します。

多様な働き方の促進

少子高齢化が進み、個人のライフスタイルが多様化する現代、職業生活の長期化が見込まれます。長く働き続けるためには、意欲ある人の能力を最大限に発揮できる環境作りが求められます。

中途採用比率の公表義務化の背景には、多様な働き方を社会全体で促進し、中途採用を含めた雇用の選択肢を広げる必要性が高まったという状況があります。中途採用を活性化させることで、働き手が自身のライフスタイルに合わせて柔軟に働ける社会を実現することができます。

働き方改革でも、多様な働き方が重要なテーマとされたように、新卒一括採用・長期雇用を軸とする日本的な雇用慣行は変化しつつあります。転職が一般化する中で、中途採用をはじめとした成果主義・能力主義への移行が求められています。

中途採用者と企業のマッチング

中途採用比率の公表義務化は、中途採用を希望する労働者と企業とのマッチングを促進する効果があります。旧来の新卒一括採用の文化が根強く残る大企業ほど、この仕組みをなくすことで中途採用者が就労する機会を広く提供できるようになります。

一般に、企業規模が大きくなるほど中途採用・経験者採用の割合は低くなる傾向があります。大企業に対して中途採用比率の公表を義務付けることで、企業間の競争が促され、中途採用の動きを活性化させることが期待されています。

企業側の中途採用ニーズへの対応

中途採用比率の公表義務化には、企業側のニーズに応えるという側面もあります。

現代社会では、AIやデジタル技術の進展により、企業内部での教育や人材育成だけでは必要なスキルをまかないきれない状況が増えています。そのため、中途採用を通じて、外部から高度なスキル、豊富な経験を持つ人材を確保するニーズが高まっています。

中途採用率を公表することで、企業として中途採用者を積極的に受け入れる姿勢を示すことができ、優秀な転職者の応募を促す効果が期待されます。

高年齢者の就業機会の確保

中途採用比率の公表義務化は、高年齢者の雇用機会の確保にも寄与します。

「人生100年時代」と言われる現代において、定年後も働き続けたいと考える高年齢者が増えています。働く意欲のある人の能力を十分に発揮できる社会を実現するためには、高年齢者を含む中途採用の促進が必須となります。

中途採用比率を公表することで、大企業を中心に高年齢者の就業機会を広げ、年齢に関係なく新たな挑戦ができる環境作りが進むことが期待されています。

中途採用比率の公表義務化に対応する企業側のメリット・デメリット

中途採用比率の公表義務化は、対象企業にとって法的な義務です。しかし、この対応は、単に「手間」となるだけでなく、企業にとって大きなメリットも存在します。

公表義務化のメリット

公表義務化のメリットには、次のものがあります。

優秀な人材を確保できる

中途採用比率の公表により、企業側は中途採用者の活躍をアピールでき、少子高齢化で人手不足が進む中で、優秀な人材を確保しやすくなるメリットがあります。転職希望者は、中途採用比率を参考に、その企業で自身がどれほど活躍できるかを検討するので、中途採用比率が高い企業ほど優秀な人材が集まりやすくなると考えられます。

職場環境の改善に繋がる

公表される中途採用比率を高めるには、中途採用者が活躍しやすい職場作りが必須です。この取り組みを通じて、従来の新卒一括採用中心の職場から、成果主義的で柔軟な環境へと転換できる可能性があります。そのような工夫は、結果として、企業の成長にも直結します。

採用のミスマッチを防止できる

求職者が中途採用比率を事前に確認できることで、入社後のミスマッチが減らせます。

企業の内部事情を正確に把握できるので、会社と求職者のマッチングの精度が向上し、早期退職や採用辞退のリスクを軽減できることは、企業側にとってもメリットです。これにより、採用コストの削減も期待できます。

公表義務化のデメリット

一方で、公表義務化には次のようなデメリットがあります。

対応コストが発生する

中途採用比率の公表義務化に対応するために、データ収集や公開にかかる人員とコストが必要となります。特に、公表義務化の対象とされている大企業では、部門ごとに情報を集約する必要があるため、業務負担が増える可能性があります。

採用に悪影響を及ぼす

そもそも中途採用比率が低い企業では、そのデータを公開することで、かえって求職者から敬遠されるリスクがあります。

特に、転職者が中途採用者の少ない職場環境を不安視されることで、優秀な人材からの応募が減少してしまうことは大きなデメリットです。

公表内容が企業イメージに影響する

公表した中途採用比率が低いと、「中途採用者が活躍しにくい職場」との印象を持たれ、企業イメージの低下につながるおそれもあります。これにより、採用ブランドの低下が懸念されるため、慎重な情報発信が求められます。

企業側で行っておくべき対応と注意点

最後に、中途採用比率の公表義務化に際して、企業が行うべき対応と注意点を解説します。

中途採用比率の公表義務化は、法的な義務であり、対象企業は必ず対応すべきです。この義務化は単なる法令遵守にとどまらず、日本の雇用慣行である年功序列から、中途採用中心の成果主義型への転換を促す側面もあります。

そのため、単に義務を果たすだけではなく、適切な人事労務管理を行わなければ、デメリットやリスクが生じるおそれもあります。

対応する人員と担当者を決める

中途採用比率の公表義務は、2021年4月1日より施行されており、企業は直近3事業年度のデータを整理し、公表する必要があります。そのため、これらのデータの精査や比率の算出にあたる人員を確保しておく必要があります。

効率よく対応するために、担当部署や責任者をあらかじめ決めておきましょう。具体的には、人事部門や総務部門を中心に、データ管理や公表準備をするチームを編成し、役割分担を明確にします。中途採用者数や全体の採用数を迅速に集計できるよう、採用データを整備する体制を構築しなければなりません。過去のデータが未整備の場合、早急に集計する必要があります。

制度についての最新情報を収集し、公表義務化に適切に対応するには、企業法務を得意とする弁護士のアドバイスを受けて進めるのがお勧めです。

中途採用の社内基準を整備する

中途採用比率が公表されると、企業間で中途採用の比率を上昇させるための競争が激化すると予想されます。中途採用比率を上げ、中途採用者が活躍できる職場だと示せば、優秀な人材の確保につながりやすいからです。

そのため、特にこれまで中途採用をそれほど積極的に行っていなかった企業では、中途採用の書類審査、採用面接が増加することを見越して、中途採用の基準や内部制度などをあらためて確認することが必要となります。

まとめ

今回は、中途採用比率の公表義務化について解説しました。

法改正によって、社員数301人を超える大企業では、2021年4月1日の施行日より中途採用比率を公表することが義務化されたため、早急に対応する必要があります。その具体的な内容を知り、企業側で対応するために、本解説を役立ててください。

法的な義務なので、情報を適切に公表しなければ、企業イメージにも影響するおそれがあります。具体的な対応や公表の方法については、専門家である弁護士のアドバイスを聞いて進めることをお勧めします。中途採用比率の公表義務化への対応をはじめ、企業法務にお悩みの会社や、顧問弁護士をお探しの会社は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

- 公表義務化は、2021年4月1日施行、対象は社員数301人以上の大企業

- 直近3事業年度の中途採用者の比率を公表する義務が生じる

- 中途採用を加速させるには、中途採用者の雇用体系の整備が必要となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/