あっせんは、労働者が、労働トラブルを迅速かつ柔軟に解決したいとき利用できる制度です。

労働問題によって被害を受けたとき、労働審判や訴訟といった法的手続きで争うことも可能です。しかし、これらの手続きは、労使間の事実の認識が食い違っていると、解決まで期間を要することも珍しくありません。

あっせんは労働審判や訴訟と比べ、時間や費用の負担が少なく、効率的に問題を解決できる手段となります。あっせんを適切に活用すれば、労働トラブルの早期解決に大いに役立つでしょう。一方、あっせんは裁判所の手続きとは違って、最終判断を下す場ではなく、強制力がないというデメリットがあるため、問題の性質によっては適さないケースもあります。

今回は、あっせんで労働問題を早期解決するための具体的な流れや、そのメリット・デメリットについて、弁護士が解説します。

- あっせんは、労働局や労働委員会で行われる話し合いを重視した手続き

- あっせんでは、原則として1回の期日で、スピーディに労働問題を解決可能

- 労使の主張が乖離する場合など、対立が激しいケースはあっせんに向かない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

あっせんとは

あっせんは、「裁判外紛争解決手続き(ADR)」の一種で、主に労働問題の解決手段として利用される制度です。第三者である「あっせん委員」が労働者と会社の間に入り、話し合いによる解決、つまり和解の実現を目指します。

ADR(Alternative Dispute Resolution)は、裁判とは異なる場で、当事者同士の話し合いを通じて紛争を解決する手続きであり、費用や時間の負担が少なく、労働者に利用しやすいという特徴があります。特に、パワハラや職場いじめ・嫌がらせなど、証拠が乏しく裁判での立証が難しい労働トラブルは、話し合いを通じて柔軟な解決が可能なあっせん制度に適しています。

あっせんの種類

あっせんは、その実施機関や団体によって種類があります。

主に利用されているのは、労働委員会によるあっせんと、労働局によるあっせんです。労働問題の内容や方針、目指す解決などによって、適切な手続きを選択するようにしてください。

いずれの場合も、法的な「勝ち負け」を決める場ではなく、あくまで話し合いによる円満な解決を目指すものです。とはいえ、あっせん委員は労働問題の専門家なので、専門的知見に基づいた助言や調整を受けられます。

労働委員会によるあっせん

都道府県ごとに設置された労働委員会によるあっせんは、次の2種類があります。

- 集団的労使紛争を調整するあっせん(労働組合と会社との紛争)

- 個別労使紛争を調整するあっせん(労働者個人と会社との紛争)

ただし、東京都では、個別労使紛争のあっせんは労働委員会ではなく、「東京都労働相談情報センター」で行われます。

労働局によるあっせん

労働局によるあっせんは、厚生労働省の地方機関である労働局が、労働者と会社の個別労使紛争の調整を行う制度です。

あっせんのメリット

労働問題の解決をあっせんで進めることには、労働者にとって以下のメリットがあります。

手続きが短期で終了し、費用負担も少ない

労働問題を裁判で解決するまでには、1年以上かかること少なくありません。労働審判でも、平均審理期間は約70日とされています。一方、あっせんは原則1回の期日で終了し、費用もかからないメリットがあり、短期的な解決が期待できます。

非公開で進行する

あっせんは非公開の場で行われるので、プライバシーが守られます。労働審判も非公開ですが、訴訟は原則として公開の法廷で行われます。

証拠が不十分でも円満解決を目指せる

労働審判や訴訟など、裁判所で行われる法的手続きでは、証拠が重視されます。これに対し、あっせんは話し合いを中心に進める手続きなので、証拠が不十分な場合でも利用しやすい制度であり、パワハラや職場いじめなど、立証の難しい事案で有効です。

あっせんは、会社との対立を激化させず、在職中の利用も可能です。会社と敵対関係にならずに解決を図れる点は大きなメリットです。

あっせんのデメリット

一方で、あっせん制度には以下のデメリットがあるので、注意が必要です。

参加は任意である

あっせんは、参加を強制する制度ではありません。そのため、労働者があっせん申請をしても、会社が参加しなければ手続きは成立せずに終了してしまいます。労使の主張に隔たりがある場合、会社があっせんに応じない可能性があります。

対立が深い場合は解決に至らない

あっせんは、あくまで労使間の妥協点を探る話し合いの手続きです。そのため、会社が最初から一切譲歩しない姿勢を取っていたり、訴訟で徹底的に争う構えを見せていたりするケースは、あっせんでの解決が難しいです。

この場合、労働審判や訴訟など、裁判所における強制力の強い制度の利用を視野に入れる必要があります。

あっせんと他の制度との違い

次に、あっせんとその他の制度の違いについて解説します。

労働問題の解決手段には、複数の制度があります。その中で、あっせんを選択するにあたっては、他の制度と比較しながら理解することが重要です。個別労使紛争を解決する方法には、労働審判や訴訟という選択肢もありますが、各制度の特徴を理解し、状況に応じた選択をすべきです。

あっせんと労働審判の違い

労働審判は、裁判所が主導する手続きであり、労働審判官(裁判官)と、労働者側・会社側の事情に通じた労使各1名の審判員の計3名で構成される「労働審判委員会」が判断を行います。

この手続きでは、労使双方の主張や証拠を整理し、調停手続による解決を試み、調整が難しい場合には「労働審判」という形式で裁判所が結論を下します。ただし、この判断に対して当事者のいずれかが2週間以内に異議申立てをすると、通常の訴訟に移行します。

労働審判とあっせんの最大の違いは、法的に最終判断を下す権限があるかどうかです。労働審判では、法律の専門家である裁判官が審理し、最終判断を下すのに対し、あっせんはあくまで話し合いによる合意を目指す制度であり、合意に至らなければ手続きは終了します。

したがって、労働審判は、あっせんよりも紛争解決力の高い制度と言えます。

あっせんと訴訟の違い

通常訴訟は、裁判所が最終的な判断を「判決」という形で下す、法的拘束力のある手続きです。裁判官は、労使双方の主張や証拠をもとに審理を進め、必要に応じて和解を勧めますが、基本的には最終的な結論を下すための制度です。

これに対し、あっせんでは、労使双方が互いの主張をあっせん委員に伝える点は共通しますが、あっせん委員は、問題解決のための最終判断を下すことはありません。つまり、あっせんでは勝敗を決定することもなければ、金銭の支払いを命じることもありません。

あっせんはあくまで、当事者の合意による解決を目指す、話し合いの場なのです。

あっせんで労働問題を解決する方法と流れ

労働問題に直面した際、解決手段としてあっせん制度を活用することがあります。

以下では、労働者があっせんを申請し、実際に解決に至るまでの一連の流れについて解説します。なお、あっせん申請は労働者側から行われるケースが多いものの、会社側からの申請も制度上は認められています。

まずは交渉を試みる

あっせんの申請を行うには、労使間に紛争が存在していることが前提です。

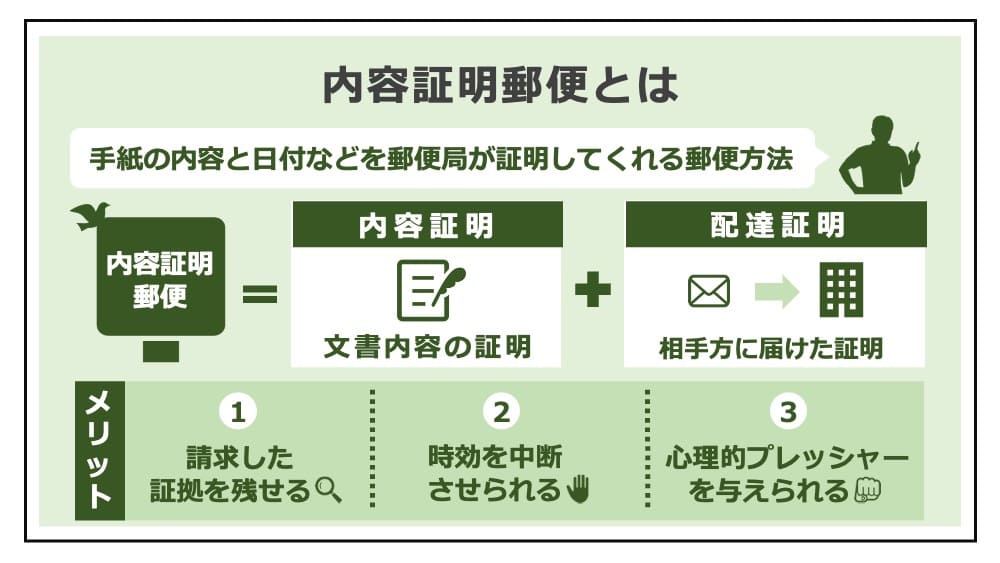

したがって、申請前にまずは話し合いや交渉を行い、当事者間で解決を目指すことが重要です。交渉を始める際は、会社に内容証明を送付し、要求の内容を伝えましょう。内容証明は、送付日や送付内容を郵便局が記録してくれるので、証拠が残ると共に、労働者側の本気度が伝わります。

ただし、雇用関係では、会社側が優位に立ちやすく、対等な交渉は難しいケースもあります。内容証明を送っても誠実な回答を得られない場合は、それ以上の交渉を続ける必要はなく、あっせんや労働審判、訴訟などの解決手段の利用を検討してください。

あっせん申請の手続き

交渉が決裂した場合、あっせん申請を行います。

あっせん申請をするには、申請書を作成して利用する機関(労働局や労働委員会)に提出します。申請書の記載欄では全ての主張を書ききれない場合、「別紙の通り」として詳細な内容を添付することも可能です。別紙には、事件の経緯や労働者側の主張をわかりやすく整理して記載します。

あわせて、主張を基礎づける客観的な証拠を添付します。例えば、雇用契約書、就業規則、給与明細、タイムカード、解雇通知書や理由書など、紛争内容に応じた資料が重要です。弁護士を代理人として申請する場合は、代理人許可申請書を提出します。

あっせんの開始

申請が受理されると、労働局または労働委員会から会社側に通知が送付されます。会社は通知を受け取ることであっせん申請の事実を知り、参加するかどうかを所定の期限までに回答します。会社側があっせんに応じる場合、労働者側の主張に対して答弁書で反論が提出され、必要に応じて会社側の証拠資料も提出されます。

労使間の対立がそれほど大きくなければ、あっせん申請をきっかけに再度の交渉が行われ、当日を待たずに和解で解決できるケースもあります。

あっせん当日の流れ

あっせん当日は、労使が交互にあっせん委員から事情聴取を受け、それぞれの主張を伝えます。基本的に当事者が対席することはなく、直接顔を合わせることはありません。そのため、パワハラなどが問題となるケースでも、労働者は安心してあっせんに臨むことができます。

あっせんでは、裁判のような厳格な証拠審理や事実認定は行われません。あっせん委員は勝敗を決めるのではなく、解決金の額などを調整し、合意を促す役割を担う「調整役」です。そのため、あっせんで労働問題を解決するには、労働者側にも一定の譲歩が求められることがあります。

あっせんの終了(成立または不成立)

あっせんが成立した場合

あっせんによる調整の結果、労使の合意が成立した場合、「あっせん成立」により手続きが終了します。合意内容は和解書にまとめ、労使双方が署名押印します。特に、あっせん解決後もその会社で働き続ける予定がある場合は、同種の労働問題が再発しないよう、最終的な解決を明文化しておくことが重要です。

不成立に終わった場合

会社があっせんへの参加を拒否したり、あっせん当日の主張に大きな隔たりがあったりして合意に至らなかった場合、「あっせん不成立」により手続きが終了します。特に、あっせんでは会社も弁護士を依頼せず、誤った法律知識や偏った価値観に固執していることも多く、和解に至るのは困難なこともあります。

あっせんが不成立となった場合、同一の労働問題について再度あっせんを申請することはできないので、次のステップとして労働審判や訴訟など、より紛争解決力の高い別の手段を検討する必要があります。

あっせんによる労働問題の解決を弁護士に依頼するメリット

最後に、労働者があっせん手続きの対応を弁護士に依頼するメリットを解説します。

あっせん手続きは、労使の対立を激化させることなく、第三者を介してスムーズに解決を目指せる制度です。話し合いを促進させることは、敵対関係が深刻でなければ、労使双方にとってメリットがあり、早期の和解に至るケースもあります。

しかし、適切な活用方法を知らなければ、時間を無駄にすることとなりかねません。また、最終的な和解が労働者にとって不利益な内容とならないよう、法律知識をもとに和解書の内容を慎重に確認する必要があり、弁護士のサポートを受けることが有益です。

法律の専門知識を補える

あっせんは話し合いによる解決の場ですが、あっせん委員は労働法に精通した専門家であり、やり取りの中では専門用語や法的な視点が重要となる場面があります。弁護士のサポートを受ければ、当事者だけでは難しい法的な主張や説明を補いながら、有利な解決を目指すことができます。

書面作成の負担を軽減できる

あっせん申請書の作成や主張の整理、証拠の収集などの準備は、多くの時間と労力を要します。特に申請書には、紛争の経緯や労働者に有利な主張を的確に記載し、あっせん委員に説得力のある形で伝える工夫をしなければなりません。

弁護士は、あっせんだけでなく労働審判や訴訟といった法的手続きにおいて数多くの法的書面を作成してきた経験があるので、的確な書類作成が可能です。これにより依頼者は、準備の手間を大幅に減らすことができます。

あっせん当日の対応を任せられる

あっせん当日は、委員からの質問に適切に受け答えすることが重要です。

その対応次第で、あっせん委員の見方が変わり、解決に向けた方向性に影響することがあります。労働問題に詳しい弁護士であれば、会社の対応を予測した対応や、交渉の進め方を熟知しており、より有利な解決に繋げるサポートをすることができます。

あっせんの解決金の相場を把握できる

あっせんによる解決では、「解決金(和解金)」の支払いを合意するケースがあります。

この解決金が適正な額であるかどうかを判断するには、過去の事例や紛争の内容に応じた、あっせんの解決金の相場を把握しておく必要があります。

労働問題を得意とする弁護士は、解決金の相場を踏まえて、妥当な解決条件を提案し、交渉することができます。これにより、相場より低い解決を受け入れてしまうことを防止できます。また、和解内容についても労働者に不利な条項が含まれていないか、事前のチェックが可能です。

交渉段階から依頼できる

弁護士への依頼は、あっせんの申請段階に限らず、前段階の交渉から可能です。

交渉段階から弁護士が関与することで、あっせんまで進まずに解決するケースもあります。また、弁護士が間に入ることで、労使が完全に敵対関係になることなく、適度な距離感を保ち、交渉のストレスを軽減することにも繋がります。

まとめ

今回は、労働問題において活用すべき「あっせん」の手続きについて解説しました。

あっせん手続きを適切に活用すれば、労働トラブルを迅速かつ円満に解決できるメリットがあり、労働者側の視点からは役立つ制度です。しかし、全てのケースにあっせんが有効とは限らず、手続きの選択を誤ると、かえって時間や労力を無駄にするおそれがあります。結局は労働審判や訴訟で解決せざるを得なくなってしまうケースも少なくありません。

あっせんの利用を検討されている方、また労働問題でお悩みの方は、まずは弁護士に相談して、状況に応じた適切な解決策の提案を受けるのが賢明です。

- あっせんは、労働局や労働委員会で行われる話し合いを重視した手続き

- あっせんでは、原則として1回の期日で、スピーディに労働問題を解決可能

- 労使の主張が乖離する場合など、対立が激しいケースはあっせんに向かない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/