歯医者での治療を巡るトラブルでよくある相談が「歯科治療を中途解約する際のトラブル」です。

歯科治療は、虫歯治療や矯正、インプラントなど、一回では完治せず、継続的に通院しなければならないことが多いです。そのため、「医療過誤」とまでは言えなくても、歯科医院との相性が悪かったり、治療方針や考え方が合わなかったり、当初の予算を超えてしまったり、転居により通院が困難となったりなど、事情の変化で歯科治療を中途解約したいことがあります。

今回は、歯科治療を巡るトラブルの中でも、歯医者での治療を中途解約するときに、トラブル回避のために注意すべきポイントを弁護士が解説します。

- 歯医者と患者の関係は、準委任契約と考えることができる

- 中途解約を希望するときは、民法の準委任契約のルールに従う

- 「一切返金しない」などの定めは、消費者保護の観点から無効の可能性あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

歯科治療契約の中途解約について

まず、歯科治療契約と中途解約について、法的な観点から解説していきます

例えば、歯科治療には、虫歯治療、歯列矯正、マウスピース制作、口腔内手術、インプラント治療など、様々な種類がありますが、いずれも法的には「準委任契約」であり、民法のほか、消費者契約法や歯科医師法などの適用を受けます。

歯科治療契約の法的性質は「準委任契約」

歯科治療を受ける際、歯科医と患者は「治療契約」を結びます。この治療契約は、法的には「準委任契約」の性質を有します。準委任契約は、法律行為以外の事務を人に依頼することを内容とする契約のことです(民法656条)

つまり、歯科医師は、「完治させること」を約束して報酬を受取るわけではなく、善管注意義務に基づいた治療を行います。本解説のように、中途解約時に不利にならないよう、契約時に次の点に注意しておくべきです。

- 治療内容が明確か

どの部位についてどのような方法で治療するのか、使用する治療法や技術、部材などが明確になっているかを、契約書で確認してください。 - 費用が明確になっているか

治療費の総額と支払い方法(前払いか後払いか、分割払いか)を確認しましょう。治療の途中で追加費用や材料費が発生する場合は、その内訳の説明も受けるべきです。 - 中途解約時の取扱い

治療が途中で中断された場合、既に実施された治療分の報酬が発生するのは当然ですが、未実施分が返金されるか、未使用の部材代はどうなるか、違約金が生じるか、返金を受けられる場合の算定方法についても明確になっているか確認してください。 - 治療期間

治療全体の期間がどれほどかかるか、各段階の目安や通院回数について、完璧な予想は難しいでしょうが、ある程度の進捗は契約時に把握しておきましょう。

これらの契約条件について、契約時にしっかりと説明を受け、納得してから契約することが事後のトラブル防止に役立ちます。特に、本解説のように中途解約時の扱いはトラブルになりやすいので、無用なリスクを負わないよう注意してください。

なお、例えば「一切返金しない」など、消費者にとって不当に不利益となる条項は、次章の通り、消費者契約法により無効となる可能性が高いです。そもそもそのような契約書を提示されたら、その歯科医での治療は止めた方がよいかもしれません。

歯科治療契約に適用される法律

歯科治療契約には、主に患者を保護するために、次の法律が適用されます。

消費者契約法

歯科治療契約は、「事業者」である医療機関と、「消費者」である患者との契約なので、消費者契約法が適用されます。同法によって患者側が保護されるため、「理由を問わず一切返金しない」「解約できない」などといった消費者の権利を不当に制限する条項は無効となります。

医療法・歯科医師法

準委任契約の受任者は、民法に従って善管注意義務を負います。また、歯科医師は、歯科医師法によって適切な治療を提供する義務があります。その内容には、例えば、適切な治療方針の提示やリスク説明、料金体系の説明などが含まれます。

中途解約できるのが原則

準委任契約である歯科治療契約は、中途解約できるのが原則です。

準委任契約は、民法の委任契約に関するルールが準用されるところ、民法651条1項は「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と定めているからです。前章の通り、このようなルールに反して「解約できない」などと定めることは不合理であり、患者側にとって不利なため、消費者契約法により無効となる可能性があります。

一方で、民法651条2項は、次の2つの場合には、中途解約によって生じる相手の損害を賠償すべきことを定めます。

- 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

- 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

歯科治療契約の場合、歯科医側に「報酬」以外の利益があることは稀でしょうが、「不利な時期に委任を解除した」といえる場合には、損害賠償を請求される可能性があります(例:既に高価な部材を購入してしまったなど)。

歯科治療を中途解約する方法と注意点

次に、歯科治療を中途解約することに伴うトラブルを未然に防ぐため、その方法と注意点を理解しておいてください。

契約内容を確認する

まず、歯科治療を途中で止めるなら、契約内容を改めて確認する必要があります。

契約書があればその書面を確認しますが、契約書がないときも「契約そのものがない」わけではなく、口頭で契約が成立しています。契約時の録音やメールやLINE、メッセージのやり取りなどを見返し、契約条件について証拠となるものがないか、再度確認してください。

契約書に記載された解約に関する条項、料金の精算方法やキャンセル料・違約金の有無などを注意して見返してください。契約書に不明点がある場合には、解約前に必ず医院に問い合わせ、説明を求めておきましょう。

解約手続きの流れとタイミング

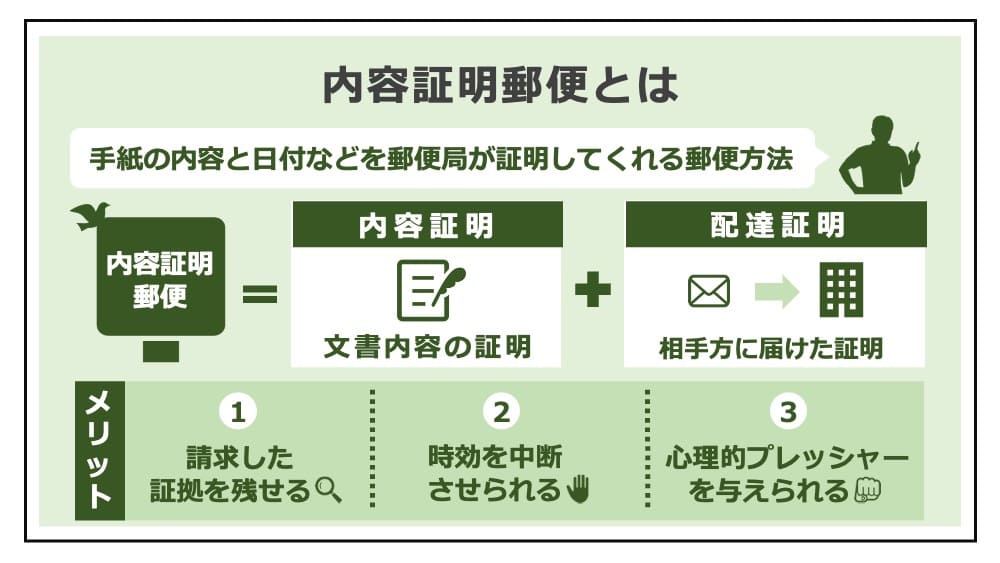

歯科治療の解約を言い出すタイミングに決まりはありません。契約書に通知期間が記載されている場合には、解約の意思表示をする際、その手続きを遵守した方がよいでしょう。電話やメールなどでも構いませんが、トラブル防止のために、書面で伝えるのがお勧めです。医療ミスの疑いがあるなど、紛争に発展しそうなときには、内容証明の方法で証拠に残しておくべきです。

中途解約は、前章の通り、準委任契約である限り任意の時期に可能ですが、医療ミスがあった場合や説明不足の点があった場合などには、その責任を追及して解約することもできます(法的には、契約上の債務不履行を理由とした解約となります)。

歯科治療の中途解約時の治療費の支払いやキャンセル料

歯科治療を途中で止めるにあたり、最大の懸念点は「費用面」でしょう。

原則は、準委任契約のルールにしたがって、現時点までに実施された治療費の分を割合的に請求することができます。一方で、治療契約の内容として別のルールを定めている場合、消費者契約法などで無効にならない限りそれに従うこととなります。中には、必ずしも患者にとって良いものとはいえない内容が含まれていることもあります。

民法648条3項は、次の通り、委任が中途で終了したときに、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる」旨を定めています。

民法648条3項(抜粋)

3. 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

⑴ 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

民法(e-Gov法令検索)

⑵ 委任が履行の中途で終了したとき。

つまり、歯科治療が途中で終了したときには、治療費の一部または全部を支払う必要があります。このことは、患者から解約するケースだけでなく、歯科医から解約をする場合も同じです(ただし、歯科医側からの解約で、更に治療費を請求するとき、そもそも歯科医の負う「応召義務(正当な理由のない限り、求められた治療に応ずべき義務)」に違反している可能性があります)。

したがって、歯科治療を中途で解約しようと考えるときは、その時点で治療が全体のどの程度の割合進んでいるかを確認しておくべきです。

中途解約後の支払いを要するケース

歯科治療契約を中途解約したときに注意しておくべき費用負担のポイントを解説します。

返金しない合意は有効?

治療開始時に交わした契約書に「中途解約しても前払いした治療費は返金しない」という定めがあることがあります。高額かつ長期となる矯正治療などのケースほど、返金しない特約を結ぶケースは多いです。

しかし、このような特約は、「事業者」である医療機関と、「消費者」である患者の契約として不適切である可能性があります。少なくとも、治療の進行の程度など、理由を問わず全く治療費を返還しない旨の特約は、消費者契約法の不当条項規制に違反する疑いがあります。

既に外注費が生じていた場合は?

ただし、歯科治療には、歯医者に払う治療費以外に、外注費や部材代などの費用が生じます。例えば、義歯やインプラントの作成、歯型の作成、専門的な画像診断や補綴物の制作など、歯科技工士やその他の専門家の助力を得る必要があります。

たとえ中途解約時にそれほど治療が進んでいなかったとしても、既に支払い済の外注費や部材代を返金してもらうのは難しい場合が多いです。民法649条も、「委任事務を処理するについて費用を要するとき」は、前払いさせることができる旨を定めています。

デンタルローンを利用した場合は?

高額になりがちな歯科治療では、治療費の支払いにデンタルローンを利用することがあります。デンタルローンは、歯科治療のための信販会社のサービスで、信販会社が一括して歯科医に治療費を立て替え、患者は信販会社に対して分割返済するものです。

デンタルローンを利用して受けた歯科治療を中途解約する場合、既に治療開始時に、信販会社から治療費が全て支払われてしまっている点がポイントとなります。そのため、歯科治療を中途終了することで治療費の返還が発生するときは、歯科医と患者、信販会社を含めた三者間の調整が必要となります。

実務的には、患者の同意書をもって、歯科医が信販会社に対して残債務を払って清算するという方法が多く利用されます。

中途解約の合意書を作成する

最後に、歯科治療を中途解約するときは、必ず合意書を作成しましょう。

合意書を作成して証拠に残すことによって、治療費の支払いをはじめとした多くの法律トラブルを未然に防ぐことができるからです。

患者側として、歯医者に文句があったり医療過誤があったりしての解約ではなくても、一旦開始したサービスを解約するにあたっては、気持ちよく別れなければ禍根を残します。もし、将来追加で治療が必要となったり、別医院で引き継ぐための協力をしてもらったりする必要があるとき、中途解約時にしっかりと問題が整理されていることは重要です。

中途解約の合意書に記載すべき内容は、主に次の通りです。

- 解約条項

歯科治療を中途で解約することと、その解約日。 - 治療費の返金条項

治療費の返金義務が生じていることと、返金されるべき治療費の金額。 - 口外禁止条項、守秘義務条項

本件について正当な理由なく第三者に漏洩、口外しないこと。患者にとって歯科治療に関する事項が重大なプライバシーにかかわる事実であり、一方、歯科医にとっても業務上のことについて口外されたくないことがあるでしょう。 - 清算条項

歯科医と患者との間に、合意書に定める以外の債権債務が存在しないことを確認し、将来の紛争を回避するための条項。

まとめ

今回は、歯科治療を中途解約するときのトラブルへの適切な対応方法を解説しました。

歯科治療を中途解約するにあたって、特に懸念となるのが治療費の支払いでしょう。「分割払いとされている治療費を払い続けなければならないのか」「デンタルローンの解約はできないのか」といった不安について、法的な視点で検討する必要があります。

歯科治療に支払う治療費は、決して安いものではありません。万が一にも医療事故に発展したり、そうでなくても相性の合わない歯医者に我慢して通い続けなければならなかったりするのは大きなストレスとなり、患者の被害は甚大です。

歯科治療を巡る法律トラブルにお困りの方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

- 歯医者と患者の関係は、準委任契約と考えることができる

- 中途解約を希望するときは、民法の準委任契約のルールに従う

- 「一切返金しない」などの定めは、消費者保護の観点から無効の可能性あり

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/