企業が業務の一部を外部委託することは、コスト削減や専門性の確保など多くのメリットがあります。しかし、形式上は「業務委託契約」としながら、実質的には雇用関係や労働者派遣にあたる形態で働かせると、「偽装請負」と判断されて違法になるおそれがあります。

偽装請負と判断されると、企業には労働者派遣法や職業安定法の違反として行政処分や罰則を受けるリスクがあります。派遣で働く労働者の保護のため、労働者派遣法の厳しい制約を守る必要があり、場合によっては、業務委託者との間で黙示の雇用契約が成立したとみなされる危険もあります。特に近年はフリーランスや個人事業主が増加し、SESや準委任で働くIT職種を中心に、違法な偽装請負が常態化している例が見受けられます。

今回は、偽装請負と適法な業務委託の違いを判断する基準と、違法とされないために企業が注意すべきポイントについて弁護士が解説します。

- 偽装請負は、派遣法の規制回避のため、「請負を偽装する」という違法行為

- 偽装請負に該当すると、労働者派遣法、職業安定法違反のリスクあり

- 偽装請負を回避するため、企業側が適切な内容の業務委託契約書を準備すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

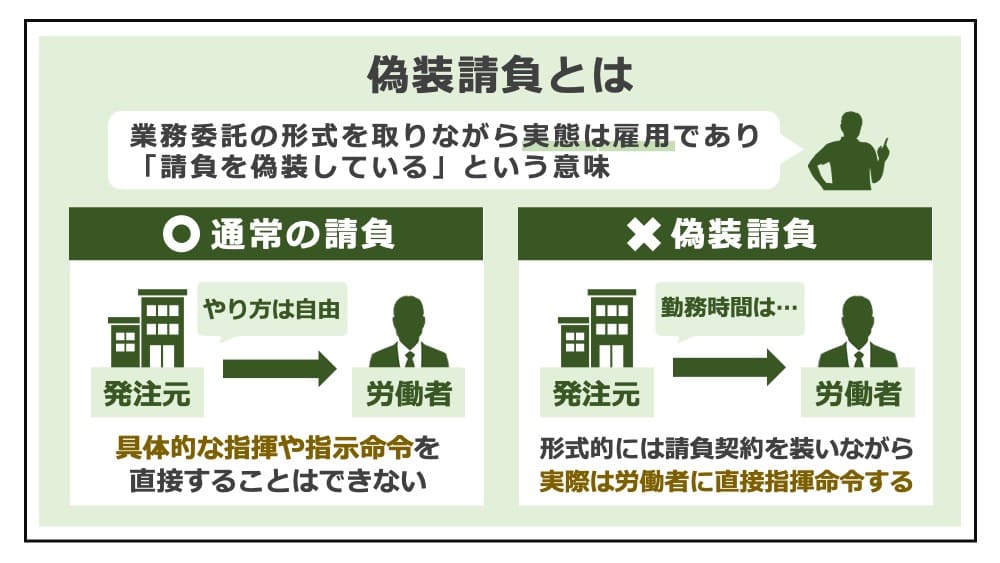

偽装請負とは

偽装請負とは、形式的には「業務委託契約」や「請負契約」の形を取っているものの、実態は雇用契約や派遣労働と変わらない働き方をさせている状態を指します。

業務委託や請負の場合、業務の指示をするのは請負事業者であり、注文者は直接指示できません。それなのに、元請企業から直接指示を受けたり、勤務時間や勤務場所を厳しく管理されていたりすると、形式と実態が一致しない「偽装」であるとみなされることとなります。

注文者や元請け企業が直接指揮命令をしたいなら、労働者派遣契約を締結しなければならず、同法の定める厳しい規制を受けます。このような法規制を回避する偽装請負は、労働者派遣法や職業安定法に違反する違法行為であり、企業に対して行政処分や罰則のリスクが生じるほか、労働者の保護が不十分となり、企業の信用やイメージを損なう危険があります。

偽装請負と労働者派遣の違い

労働者派遣は、派遣元企業と労働者が雇用契約を結び、派遣先の指揮命令のもとで労働者が業務に従事する働き方です。労働者派遣法では「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもの」と定義されます。

職業安定法は、中間搾取の温床となる「労働者供給事業」を禁止しており、例外的に、派遣法に定める要件を満たすことを条件に適法化されたという経緯があります。その分、弱い立場に置かれる派遣労働者が搾取されないよう、派遣法には厳しい法規制が定められています。

一方で、請負契約は、請負業者が仕事の完成に責任を持ち、発注者の直接の指揮命令を受けずに、自主的に業務を遂行する点が特徴です。この両者を混同し、「請負の名目で派遣的な働き方をさせる」のが偽装請負です。

偽装請負の背景と禁止される理由

偽装請負の背景には、企業の人件費削減や、労働力の柔軟性を確保したいというニーズがあります。労働者派遣には法規制があり、受け入れ期間や派遣先責任者の設置などの義務がありますが、請負契約を「偽装」すればこれらの制約を回避できると考える企業も存在します。

また、解雇が難しい正社員を雇用するリスクを避け、繁忙期だけ人材を投入したいという理由で、偽装請負を行うケースもあります。

しかし、本来「派遣」として扱うべき労働者を、法規制を不当に回避するために「請負」扱いすると、中間搾取や過剰労働のリスクがあり、労働者保護が不十分になってしまいます。加えて、偽装請負だと「雇用の責任(社会保険の加入や残業代支払いなど)を誰が負うのか」が不明確となる不利益もあります。

会社が法規制を回避するメリットを不当に享受する一方で、労働者には害悪でしかないので、偽装請負は違法行為として禁止されるのです。

偽装請負の具体例

イメージしやすくするため、偽装請負の典型例としてどのようなケースがあるのか解説します。企業側はもちろんのこと、被害に遭っている可能性のある労働者も参考にしてください。

業務委託契約なのに指揮命令関係がある場合

典型的な偽装請負の例は、契約書は「業務委託契約書」「請負契約書」と記載されているのに、現場では元請企業が委託先の社員に直接指示を出しているケースです。このように形式と実態が一致しない場合、契約書の名称に関係なく、実態を重視して「偽装請負」と判断される可能性が高いです。

請負先の社員が、元請企業から直接指示を受けている場合

例えば、委託先の社員が、業務の進め方について、元請企業の担当者から日常的に細かい指示を受けていると、「指揮命令関係が存在する」と評価されます。適法な業務委託や請負なら、業務遂行の指示は請負業者の管理者を通じて行うべきであり、直接の指示があると違法な「偽装請負」と判断されます。

請負元が労務管理(労働時間や残業の管理など)を行う場合

勤務時間の管理や休憩時間、残業の命令なども、使用者が行うものです。

そのため、これらの労務管理を元請企業が行っている場合、労働者派遣と同様の状態に置かれており、「偽装請負」と判断される危険があります。適法な業務委託や請負であれば、委託元が労働者個人の就労状況に直接関与すべきではありません。

勤務場所や勤務時間が元請企業によって指定される場合

委託先の社員が、元請企業のオフィスに常駐し、働く場所や時間を指定されている場合、「指揮命令下に置かれている」と評価されます。業務委託や請負の関係で、成果物の納品期限などは指定できても、日々の働き方まで細かく指示すれば「偽装請負」です。

偽装請負の判断基準

次に、偽装請負かどうかの判断基準について解説します。

「派遣となるか、請負となるか」の判断基準は、対象となる労働者に対する指揮命令を、発注者と請負事業者のいずれが行うのかで区別されます。そして、この判断は、契約書の記載ではなく、現場の実態によって決まります。重要な判断基準は、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)に詳しく定められています。

同指針によれば、偽装請負とならず、適法な請負と評価できるのは、以下の2つのいずれにも該当するケースであるとされています。

- 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用していること

- 請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理していること

更に具体的には、以下のような事情をもとに判断されます。

指揮命令系統がいずれにあるか

指揮命令系統が、発注者と請負者のいずれにあるかが判断基準の一つとなります。

本来、請負契約では、請負事業者が自らの責任と裁量で業務を遂行すべきであり、元請企業や発注者は直接的な指揮命令をしてはなりません。しかし、実際の現場では、元請企業が作業手順や段取りを直接指示している場合には、「偽装請負」に該当します。

請負業者に業務の完成責任があるか

適法な請負契約では、請負者に「成果物を完成させる責任」があります。

請負の性質といえるには、単なる労務の提供ではなく、仕事の結果に対して責任を負っていることが重要です。完成責任が不明確であったり、作業の進行状況について逐一報告を求められたりするような進め方は、偽装請負を疑われるおそれがあります。

労務管理の主体がいずれかにあるか

請負の場合には、労務管理は全て請負業者が行うべきです。例えば、始業・終業時刻や休憩などの労働時間、出退勤の管理、休日や休暇の指示などを委託元の企業が直接行う場合、指揮命令下で労働していると判断されやすくなり、「偽装請負」となるリスクが高まります。

出勤簿やタイムカードを誰が管理しているかや、残業や遅刻などの指示や対応をどちらが行っているかに注意し、偽装請負を回避する努力が不可欠です。

使用する機材や設備の所有者は誰か

業務に使用するパソコンや工具、作業着といった備品を元請企業から支給されている場合、指揮命令下での労働とみなされ「偽装請負」になりやすくなります。適法な業務委託や請負であれば、独立した事業者であり、機材や設備などは自社で準備するのが通常だからです。

なお、元請企業や発注者の設備を使用せざるを得ないときでも、その使用権限を契約書に明記し、賃料やレンタル料を払うなどすれば、偽装請負とはなりづらくなります。

時間ではなく仕事の成果に対する報酬か

請負契約では、業務の成果に対して報酬が支払われるべきです。

一方で、「1時間◯◯円」といったように時間単位の報酬体系は、雇用に近づいていきます。このような時間に対する報酬の定めは、労務の対価とみなされ、派遣や雇用との区別が付きづらくなるので、「偽装請負」と判断されやすい要素となります。

適法な業務委託、請負とするには、成果物の納品に対する報酬であることを明記すると共に、時間単位の報酬としないために勤怠管理を元請企業や発注者が行わないようにすべきです。

担当者や配置に関する裁量があるか

担当者や配置に関する裁量を有しているかも、重要な判断基準となります。

適法な業務委託、請負であれば、任された業務を誰が担当するか、誰が現場に入るか、いつ交代させるかなどの判断は、請負業者が行うべきです。これに対し、元請企業や発注者から「◯◯さんを外してほしい」などの具体的な指示があったり、担当者の指名があったりすると、指揮命令下での労働と評価されやすく、「偽装請負」に近づいてしまいます。

配置や交代の裁量については請負業者に委ねられるべきで、元請企業が人員の選定に関わらないようにするのが適切です。

偽装請負が発覚した場合のリスクと責任

次に、偽装請負が発覚した場合のリスクと責任について解説します。

偽装請負は、重大な法令違反です。違法と判断されると、労働者派遣法違反、職業安定法違反となるほか、企業の評判低下など、社会的なリスクもあります。

労働者派遣法や職業安定法の違反による罰則

偽装請負は、派遣の実態があるのに、派遣業の許可を得ずに労働者を就労させる点で、労働者派遣法に違反します。また、職業安定法に基づく「労働者供給事業の禁止」にも抵触します。これらの法違反について、次の罰則が定められています。

労働者派遣法違反

許可を受けないで労働者派遣事業を行った点について労働者派遣法違反の責任を負い、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。

職業安定法違反

職業安定法では、労働者派遣事業を除く労働者供給事業が禁止されています。派遣の要件を満たさない場合、違法な労働者供給事業を行った点について職業安定法違反の責任を負い、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。

元請企業との黙示の労働契約の成立

偽装請負をはじめとする違法な労働者派遣を理由として、労働者と受け入れ先との間で「黙示の労働契約」が成立していると判断されるケースがあります。

パナソニックプラズマディスプレイ事件(最高裁平成21年12月18日判決)、伊予銀行いよぎんスタッフサービス事件(高松高裁平成18年5月18日判決)は、黙示の労働契約の成立は否定したものの、個別の事情によってはこの主張が認められる可能性を示唆しました(実際、パナソニックプラズマディスプレイ事件の高裁判決は、黙示の労働契約の成立を認めています)。

労働契約が成立するおそれのあるとき、元請企業や発注者は、雇用する労働者に対するのと同様に、次の義務や責任を負うおそれがあります。

- 労働条件の整備(賃金・労働時間など)

- 残業代の支払い義務

- 解雇時の補償

- 労働災害やハラスメントの責任(労災・安全配慮義務違反など)

- 団体交渉の応諾義務

つまり、本来、適法な業務委託、請負であれば負うはずのない「雇用責任」が突然に発生するリスクがあるわけです。

企業の信用やイメージの低下

法的な責任だけでなく、社会的な責任についても無視できません。

派遣や請負、SESや準委任など、多様な働き方が浸透するにつれ、偽装請負が違法行為であることも社会的によく知られるようになりました。しかも、偽装請負は、労働者派遣の許可を得たり労働者派遣法の規制を遵守したりするのが手間であるという、会社の都合を理由にして労働者保護をないがしろにする「ブラック企業」の典型例であるとされます。

そのため、偽装請負を行っていた企業であることが明らかとなると、ブラック企業であるという悪評を招き、企業の信用やイメージが低下するおそれがあります。このことは、取引先の離脱や、優秀な労働者の離職、採用人気の低下など、深刻な問題に発展します。

違法な偽装請負にならないための注意点と対策

最後に、違法な偽装請負にならないために、請負や業務委託、派遣を行う企業が注意しておくべきポイントと対策を解説します。

業務委託契約書を正しく作成する

まず、正しい業務委託契約書を作成することが重要です。偽装請負であると評価されるリスクを避けるには、契約書に次のことを明記してください。

- 業務内容を明確に定める(仕様書を添付するなど)。

- 成果物や納期を定め、完成の責任を明確化する。

- 委託先に業務遂行の裁量を持たせる。

- 元請企業や発注者に指揮命令権がないことを記載する。

- 勤怠や労務管理を委託先が行うことを定める。

なお、偽装請負であるかどうかは、形式ではなく実態で判断するので、「業務委託契約書」「請負契約書」とするだけで回避できるわけではありません。実態が派遣や雇用と同じであれば、やはり偽装請負と判断されてしまうので、契約後の運用にも細心の注意が必要です。

就業中の指揮命令系統を明確にする

請負の形式をとりながら、発注者が具体的かつ細かい指示を労働者に逐一行うといった典型的な偽装請負のケースはもちろんのこと、悪意がなくても、指揮命令系統が不明確だと、結果的に偽装請負を疑われるおそれがあります。

業務委託契約書を作成するだけで安心せず、実際の就業中においても、発注者からの指揮命令が行われないよう注視が必要となります。

特に、就業場所において、発注者から直接雇用されている労働者と、請負事業者の雇用する労働者とが混在していると、発注者が指揮命令を行っていないことを客観的に証明することが難しくなるおそれがあります。

まとめ

今回は、偽装請負の判断基準と、違法にならないための注意点、対策を解説しました。

特に、IT企業などでは、システムエンジニアの派遣や請負、SESや準委任など、働き方は多様化しています。しかし、派遣と請負の区別をよく理解せずにビジネスを進めると、違法な偽装請負となるリスクがあり、慎重に対処しなければなりません。

偽装請負になると、労働者派遣法違反、職業安定法違反の法的責任を負うのはもちろん、労働者から残業代を請求されるといった労働問題に発展したり、悪質な会社であるとの評判を招き企業の信用やブランドイメージを低下させてしまったりといったデメリットも想定しておかなければなりません。

- 偽装請負は、派遣法の規制回避のため、「請負を偽装する」という違法行為

- 偽装請負に該当すると、労働者派遣法、職業安定法違反のリスクあり

- 偽装請負を回避するため、企業側が適切な内容の業務委託契約書を準備すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/